PROJECT

研究プロジェクト

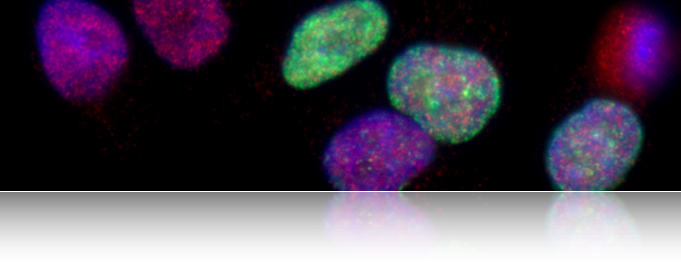

(1)染色体を「つくる」1

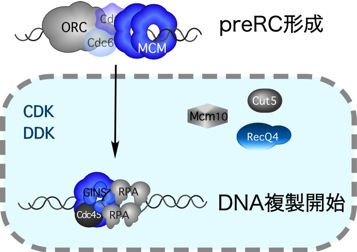

複製ライセンス化、すなわち1回の細胞周期で1度だけ染色体DNAが複製される事を保証する機構、の研究により複製ライセンス化の実体は、染色体上の複製開始点にpreRCと呼ばれる複合体が形成される事であることが明らかにされました。preRCの形成には、酵母からヒトまで保存されている4種類の因子(ORC, Cdc6, Cdt1, MCM)が必要です。多細胞動物では、これらに加えジェミニンがライセンス化を阻害し、重要な働きをしていることが知られています。しかし、これら因子の機能は、preRCの形成あるいは阻害に必要である事を除いて殆どわかっていません。私たちは、Xenopus卵無細胞系を用いて複製ライセンス化システムを多面的に解析し、これら因子の機能とライセンス化システムを根本的に理解したいと考えています。

(2)染色体を「つくる」2

ライセンス化した染色体はS期に複製されます。私達は、S期の開始に必要とされるサイクリン依存性リン酸化酵素(CDK)の標的と、染色体の複製開始に必須な因子を高等動物細胞の系で同定し、細胞増殖シグナルがどのようにして複製開始を引き起こしているのか、すなわち細胞増殖のスイッチをオンにする分子メカニズムを明らかにしたいと考えています。また、クロマチン免疫沈殿法を用いて複製フォークで働いている複製装置の構成成分を網羅的に同定し、複製フォークで形成される超分子装置の実体とその働きを解明したいと考えています。

(3) 染色体を「つたえる」

染色体複製に共役して姉妹染色体を接着させることは、染色体を正しく娘細胞に「つたえる」ために必須な過程です。酵母を用いてこの過程に関わる因子が多数同定され、多くの因子は複製フォーク上に形成される装置の成分である事が解ってきました。しかしこれら因子がどの様に複製と接着を結びつけているのか不明です。わたしたちはXenopus卵抽出液を用いて複製された染色体の接着状態を直接観察することで、この機構を解明する糸口を見つけたいと考えています。

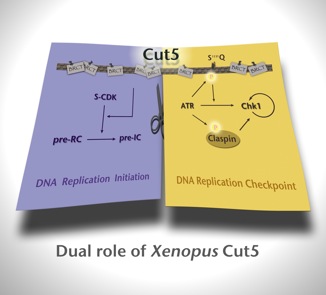

(4)染色体を「まもる」

染色体複製をモニターする複製チェックポイントシステムにおいて、複製の異常を検出するセンサーとそのシグナル伝達の機構は十分に解明されているといえません。私たちは再構成系を用いてCut5/TopBP1がDNAチェックポイントにおいて要となる働きをしていることを明らかにしました。今後、システムの再構成を通じてチェックポイント関連因子の機能解析を行い、この問題にアプローチしようと考えています。

(5)蛋白質干渉法の開発

細胞内蛋白質の機能を解析する有用で最も直接的な方法は、標的となる蛋白質を条件特異的に分解することです。そこで培養細胞や個体レベルにおいて、多くの因子に応用可能でかつ副作用がなく高効率な標的蛋白質の発現を制御する法(蛋白質干渉法)の開発が期待されています。出芽酵母の温度感受性デグロン法は、温度感受性分解タグを標的蛋白質に付加することで、温度依存的に標的の分解を高効率に誘導する方法として利用されてきました。しかし、この方法は温度シフトにより分解を制御するため、一般に恒温動物の細胞に応用することは困難です。そこで薬剤の添加によりユビキチンライゲース複合体に認識される分解タグを標的蛋白質に付加することで、出芽酵母内で標的を分解制御する方法を開発しました。現在この方法を培養細胞や個体レベルに応用することをゴールとして研究開発を行っています。