Last Modified 2025-01-24 ver.12

����ڑ����� origin

Z-sce ���q�����w���K�u�ެ���IJ��߸āv

�w�т���͂ɕς����@�Ȋw�I�L�����A����

�`�Ȋw��v�l���G���W���C���A��҂Ɋ����Ɛ�����͂�^���鐶���Ȋw����`

�����{�ŌÂ̍���ڑ�����

����w��w�@���w�����Ȃ̌��J�u���Ƃ��ĂP�X�X�U�N����Q�V�N�ԂłT�O����{

�u�ߘa�S�N�P�Q�����{�@��啪�q�����w���K�@���{�v���E���K���O�v���_�E�����[�h

(doc�t�@�C����zip�A�[�J�C�u�����Ă���܂��B)

�{���K���s���Ă���u����ڑ������v�Ƃ�

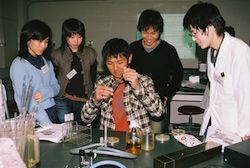

���Z�Ƒ�w�̃M���b�v�߂āA��҂�������������u����Ȃ�w�т���ւ̈ӗ~�v�u������ӗ~��d���ւ̈ӗ~�v �u�Љ�v�����܂ޖ�蔭���E�������ւ̈ӗ~�v�Ȃ��S�̃G�l���M�[��h�点�āA�v�l���y���ޗ��ɔ��鋳��ł��B

���K���{�c�̖� Z-sce�i�[�b�g�E�V�[�j

����ڑ�����origin�~�Ȋw�I�L�����A������H�c��

�� Z-sce ���S����������K��������

�����{��S���ҁi���Ӂj���g�{�a�v�@E-mail�Fbpbiv309@yahoo.co.jp

���O�ɐ\�����݂��K�v�ł��B �ڍׂ́A��������\���ݎQ���K��E�\�����@�����m�F���������B

�_�E�����[�h

�_�E�����[�h

�����K���{�c�̖� Z-sce�i�[�b�g�E�V�[�j��

�������R���Ԃ��u���Z�����l����ς��A��w�����@������I�v�@�� ���⌤���ւ̈ӗ~�ɓ_��

�{���K�́@���Z�������w���E�@���܂ł����炷�鑍���I�ȋ���V�X�e���@�ł��B

�{���K�̖��@�́@���{��̊w���`���[�^�[�ł��I

�{���K�́A��w���@�������炫��P��������͂Ɉ�ꂽ��҂ɂ��鋳���ł��I

�v�l����ɂ���y���݂ɕς�������A�l�����ς��I

�y�����v�l�͔��Ȃ��B����������Ɏv�l���Ă����I�����Ď����̒��Ɍ��������Ă����I

�w�@�l���邱�Ƃ��D���ɂȂ������͂��ꂩ�������Ɗw�Ԃ��Ƃ��D���ɂȂ��Ǝv���܂��@�x

�����Z�����z�����灄

�w�`���[�^�[�̕��X�͎��̓���ƖڕW�ɂȂ�܂����B����Ȃɖڂ��P���A������͂Ɉ�ꂽ��w���Ɏ��͍��܂ŏo�������������܂���B��������ȑ�w���ɂȂ肽���Ƃ���������v�����̂����߂Ăł��B�����ɑ���p���A�Ȋw�ɑ���v���Ȃnj��K���ׂ��_����������A�����������h��������ł����B����ȃ`���[�^�[�̕��X�����Ă���ƁA���R�ƕ����悤�Ǝv����悤�ɂȂ�A������͂��N���ė���̂ł��B�x

�w���߂ĐS�̒ꂩ�琶���Ă��Ă悩�����Ǝv���܂����@�u�l�Ԃ��Ă���Ȃɕς�����v�Ɛ����o�邭�炢���̍����K�̑O��Ŏ��͕ς��܂����x

�w�������炩�����ł��B�ł��킩�����Ƃ��A�����ł��Ȃ�ł��킩��Ȃ����ǂ��������������āA�`���[�^�[������u���̊��o�厖�ɂ��Ăˁv�ƗD���������Ă�������Ƃ��A�}�ɋ��������ɂȂ�܂����B�Ƃ�����������Ƌ����܂����B���̎��͖{���Ɋ������܂����B�Q���ł��Ė{���ɂ悩�����ł��B���̑傫�ȗ��R�́A�`���[�^�[�̊F����ɂł��������Ƃł��B�x

�w���͍��C���o�r�זE���R��������������Ƃ����j���[�X�����Ƃ����͂邩�ɑ傫�ȏՌ��������Ă���B���̎��K�ɎQ���������œ������l���鎖���ł����Ƃ����B�������痈��Ռ����B���̑傫�ȑ傫�ȏՌ��́C���炭�̊Ԏ��̓����痣��邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B�����āC���̂R���Ԃ͎��̈ꐶ�̎v���o���B�v�l�Ƃ������̂��C����Ȃɂ��y���������ł���ƋC�Â������Ƃ́C�傫�Ȕ��������炾�B���K���I�������ɂ͍l����͂��g�ɂ����B�����āC�m���ɐl�����ς�����ƌ�����B�x

�w����Ȃ��炵�����K�ɎQ�����邱�Ƃ��ł��Ď��͍K�����B�������C���̎��K���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��\���������ƕ������B����Ȏ��������Ă����͂����Ȃ��B���̎��K�́C�������̂悤�ȍ��Z���ɐ�����͂�^���邽�߂ɕK�v�Ȃ��̂��Ǝv���B�������傫�ȏՌ��Ɗ������C��y�ɂ��`�������C����ȓ�����ȓ��e���C�S�������ł���Ƃ������Ƃ��Ă������߂̎��M�ɂ��Ăق����B���̌o���ŁC���͍��u�������Ăł����!�v�Ƃ������M�ɖ����Ă���B�x

�w�~�x�ݑO�ɓˑR�C���̂��߂ɕ����Ă���̂��킩��Ȃ��Ȃ����̂ł��B�ڕW�����邱�Ƃɂ͕ς��Ȃ�����ǁC���̖ڕW�͖{���͉��̈Ӗ����Ȃ��Ȃ��C�K���N�^�̂悤�Ɏv���܂����B���т������C�����ʔ����Ȃ��Ȃ��Ă������ɂ��̌��J�u���ɎQ���ł������ƂŁC���͂�����x�l���C�������C�w�Ԋy�����������邱�Ƃ��ł����̂ł��B���̍u����N�ɂQ��J�����Ƃ͂ƂĂ���ςȂ��̂ł��傤�B���������̂悤�ɁC���̂��߂ɕ����Ă���̂��킩��Ȃ����Z���̂��߂Ɍ��J�u�����J�������Ă����ĉ������B�����āC�����Ƒ����̎Q���҂�����Ă����ė~�����ł��B�x

�w���̐S�Ɉ�Ԏc�������t�́g�l�Ԃ͐l������Ȃ���ΐ����Ă����Ȃ��h�Ƃ������̂ł��B�l�Ԃ͐l�̏Ί炩��G�l���M�[�Ă���������͂Ƃ��鐶�����Ȃ��Ƃ킩��܂����B���������N��������Ă�������悤�ɁA�����đ��l�̊�т������̌����͂ȂƋ����Č�����悤�ɁA�l�Ԃ炵���A���X�w�͂��Ă��������ł��B�����ɂ͕s���������ς������ǁA��]�Ƃ����C�Ƃ��������̂͑��l����^��������̂���Ȃ��āA�����̓������琶�ݏo�����́B�ł����̌����ɂ͐l�Ɛl�̂Ȃ��肪�K�v�ȂA�Ǝv����悤�ɂȂ������Ƃ��傫�Ȏ��n���Ǝv���܂��B�x

���`���[�^�[�̐���

�w����قǂ܂łɈ�̂��Ƃɂ��ĂЂ�����ɍl��������o���́A���̎��K�ȊO�ł͂������Ƃ�����܂���B���̎��ɂƂ��Ă͂������V�N�Ȋ��o�ł������A���㌤���҂Ƃ��Ă̓��ɐi�ނ��������ɂȂ�܂����B�x

�w���k����̖ڂ̐F���ς�������ɁA�q�g�������܂ŕς�����u�Ԃ��������Ƃ��Ȃ��A���܂�ď��߂Ċ������܂����B�����������Ƃ��ł���Ȃ��ƁA�������A�����Ċ����ł��鐶�k����ɏo��Ă悩�����Ǝv���āA���������ɗ��Ǝv���܂����B�ނ�̎p�Ɋ������A���͂��̎����ꂵ�����ė܂��ł܂����B�x

�w�������Ƃ��ƍl����̂͂��܂�D���ł͂Ȃ������̂ł����A���Z�����^���Ɏv�l���Ă���p������ƁA�����Ȃ�̓�����l�����������Ƃ̏d�v�����`����Ă��āA���������ƕ��i����v�l���邭�������Ȃ���A�ƋC���������܂�܂��B

���K���s���O�Ɣ�ׂāA���ꂩ��̌����ӗ~�E���C�ɂ��ĕω�������܂����B���w���ɓ��������̂́A�����Ƃ������ƂɊւ��Ă��܂莩�M�����ĂȂ������̂ł����A�o���Ȃ����M���Ȃ��Ƃ�������ł͂Ȃ��A�ϋɓI�ɒ��킵�Ă݂悤�Ƃ����C�����ɂȂ�܂����B�x

�w���̍��Z�����K�Ń`���[�^�[���o�����Ă��Ȃ���A�����Љ�l�Ƃ��Ďd�����n�߂��Ƃ��A�����̕s��p���ɉՂ܂�A���M���Ȃ����r���ō��܂��Ă����ł��傤�B����������̑̌�����A�d�����n�߂����ɕǂɂԂ��������Ă������Ȃ����M���ł��܂����B�x

�w�l�O�Řb�����K�ɂȂ�B��������̍��Z���Ƙb�����āA�����Ȑl�̍l��������B�������܂ōl�������Ȃ������悤�ȗǂ��l�����⎿��������āA�w�Ԃ��Ƃ������{���Ɋy�����B�����y�ڂ��e���Ȃ����A�����ނ炩���e���̕����傫����Ȃ����Ǝv���B�y�������Ȋ�����Ă���ƁA���C���o���B�����Ȃ�Ȃ����A���Ď����̎v�������l����b���Ă����Ƃ��̊炪�������D���ł��B�v���Ԃ��Ċ������Ȃ�B�Ō�Ɂu�y���������ł��B���肪�Ƃ��������܂����v���Č����Ă���āA�����������������B�����������̌��t�ɉ��������āA���ꂱ��ƒ��ׂĕ������B�ނ�̋�����x���ɉ����āA������₷���ʔ����b���o����悤�ɂȂ肽���B�`���Ă����������Ƃ�A�l�����������Ƃ������ς�����B�x

�w���Z�����ꐶ�����Ȋw�ƌ��������p������̂͐��������h���ɂȂ�܂����B����ɂ���ĕ��ɑ��郂�`�x�[�V�������O���Əオ��܂����B���Z�����y�`���[�^�[������ɑ���p�����w�Ԃ��Ƃ��ł����B����̎��K�ɎQ�����Ă��ꂽ���Z���݂͂�Ȏ����̍��Z����Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��قǕ��M�S�ňꐶ�����������B��y�`���[�^�[�͑S�������̒m���Ă鑼��2�A3�̔䂶��Ȃ����炢��������̒m���������Ă����B�l������Ȑl�����ɒǂ����邭�炢�̓w�͂��������A�Ǝv�������Ƃ���Ԃ̎��n�ł��B�x

�w��b�Z�~�i�[�Ƃ��̎��K���l�̊w�������ɗ^�����e���͌v��m��܂����B������b�Z�~�i�[������Ă��Ȃ�������A���炭���Ƒ卷�Ȃ��A�P�ʂ���邽�߂����̕��������Ȃ��������Ƃł��傤�B

����A�V�l�`���[�^�[�Ƃ��ď��߂č��Z�����K�ɎQ�����܂������A���̎��K�ɎQ���ł��Ė{���ɂ悩�����Ǝv���܂����B���K�̏����̒i�K�����y�`���[�^�[�̊撣���ڂ̓�����ɂ��A�܂��{��3���Ԃ͂�����1��2�ΔN���̍��Z�������̔M�ӂɐG��āA�l���g���ނ�ɕ����Ȃ��悤�ȓw�͂𑱂��Ȃ���T�C�G���X�̐��E�ł͒ʗp���Ȃ��̂��A�Ƃ������Ƃ𑁂߂ɔF���ł����̂��K���ł����B��w���I����Ă��猩���������Ă����ڕW�����̎��K�ōĂь����邱�Ƃ��ł��܂����B�x

�w����l�͍Ō�̌P�b�������Ăėǂ������ƌ����Ă��܂��܂����B�l���Ă������Ƃ��ꉞ�͂������̂ł����A�����Ȃ��悤�ɂ��悤�Ǝv���Ă���Ƙb�����Ƃ��ł��Ȃ��āA����ŏo�Ă������t�ł����B

���K��ʂ��āA���낢��Ȑl�Ɋ��ӂ��ꂽ�悤�Ɏv���܂��B�l���A��������̐l�ɏ����Ă�����āA�������肪�Ƃ��ƌ����܂����B��������̏Ί�����āA�l����������Ί�ɂȂ�܂����B����ȑg�D�͂悢�g�D�Ȃ�Ȃ����Ǝv���܂����B�x

���`���[�^�[�@���̐���

�w���K��ʂ��č��Z�����y�̃`���[�^�[�̎w���̂��߂Ɉ�܂ꂽ�u����N�v�\�͂́A�T�C�G���X�̊�{�̔\�͂ł���A���g�̌������l�@������A���l�̌������Ĉӌ����q�ׂ��Ŗ��ɗ����Ă��܂��B

�܂��A���K�ʼn����K�v�Ȃ̂��z�����A���K�Ɏg���������̏��������A���l�ƃR�~���j�P�[�V��������荇���Ď��K�̏�����i�߂邱�ƂŁA�g�D�I�ȍs����v���W�F�N�g�̐i�s�\�����|��ꂽ�Ǝv���܂��B�x

�w���Z�����K�̏��������Ȃ���������̎����ǂ̒��ŋN�����Ă��鐶���w�I�������͕������w�I�Ȍ��ۂɂ��Ẳ��������āA�����邽�߂̎������v��A���s���A���ʂ��l�@����Ƃ����~�j�����݂����Ȃ��Ƃ����Ă��܂����B

���̃~�j�����ɂ���āA�����Ō��������グ�Ă����y�����������ł��������łȂ��A������Ȃ����Ƃׂ�A�l����A�������͑�w�@���ɍl�����Ă��炤���Ƃɂ���Ĕ\���I�Ȋw�т����邱�Ƃ��ł����Ǝv���܂��B

���������̃~�j�����ɂ���ē���ꂽ��Ԃ̊w�т́A�u���s�v���������ɓ����܂����B

���̈�Ԃ̊w�тƂ����̂́A�u���s�v�ɂ���Ă���܂ŋC�t���Ȃ����������ɋC�����A���̎����̈Ӗ�����āA���m�̎�����A�C�f�A�Ɠ������V�����A�C�f�A�ݏo���̌��ł��B

���́u���s�v�ł�����ŏ\���u���s�v�����o�������̌����ɑ�ϖ𗧂��Ă���Ǝv���܂��B�x

�w�傫�Ȃ��͎̂��K�𐬌������邽�߂ɏW�܂���TA�Ƃ̏o��B��������z���Ă����͂��������l�X�Ɖ�����ƂŎ����̉��l�ς�[�߂�ꂽ�����ɉ����āA�����������l�X�Ǝ��K�̏�����i�߁A���s������o�������ɍH�v���Ď��K���^�c���Ă������ƂŁA�����̉Ȋw�ɑ��鑢�w��[�߁A�g�D�I�Ȋ�����i�߂Ă����\�����g�ɂ����B

����͂��������̂Ȃ����̂ł���A���K���^�c����ɂ������ė{��ꂽ�˔\�A�l�i�����̎����݂̍���ɑ傫���e�����Ă���A�܂������ɂ����āA���K��ʂ��ďo������l�̗ւ��A���������ł��傫�ȏ����ɂȂ�Ɗm�M���Ă���B�x

���`���[�^�[�n�a�n�f�̐���

�w���K�������Ă���邱�Ƃ́A�l���̐�������y���ݕ��S���Ɗ����Ă��܂����A���ł��A��͂藝�n�̐l�ԂɂƂ����A�����ȒT���S�⌤���̖ʔ������ĔF�������Ă��炦�邱�Ƃ́A�Â������̃g���l���ɂ͂��肱��ł��܂������ɂ͂ƂĂ������ɂȂ����Ȃ��Ǝ������܂��B��ԑ傫�������́A�l�ԗ͂��w�ׂ�Ƃ����Ƃ����ɂ���B�x

�w�Љ�l�ɂȂ������A���Z�����K�̌o����U��Ԃ��Ă݂Ă����������̂����邱�Ƃɉ��߂ċC�Â��܂����B���̒��ł��傫�ȉe�����Ă�����̂�2����܂��B

��ڂ�����̈Ⴂ��̌��ł������ƁB

��ڂ������ōl���čs�����邱�ƁB

�������邱�ƁA�����邱�ƁA������l����Ă邱�ƁA��y������邱�ƁA�l�X�ȗ���ɂ����Ď��K�����邱�Ƃ��ł��A�l�X�Ȏv���������A���ꂪ�Ⴆ�Γ������Ƃł��S���Ⴄ���_�A�ӌ������Ƃ��������܂����B

�܂��A���K�ł͍��Z�������łȂ��A�`���[�^�[���ꏏ�ɔY�݁A�����ōl���ė��_�𗧂ĂĂ����Ƃ����o�������������Ă��炢�܂����B

����̈Ⴂ�������A�l�̈ӌ����������蕷�����ƂŎ��͂Ƃ��悢�l�ԊW��z���A�l�ɏ]�������łȂ��A����l���čs�����邱�ƂŁA�M��������B

�Љ�l�Ƃ��Đ����Ă�����ŁA�ł���Ȃ��Ƃ����̎��K����w���Ă�������Ǝv���܂��B�x

�w���K��ʂ��čł��h�������̂́A�D�G�ȍ��Z�����吨����Ƃ������ƁB�ނ�̑����͓����_�炩���A�W���͂������A�������w�Ԃ��Ƃɔ��Ɉӗ~�I�ł������B���R�Ɖ߂��������ȑ�w�����ɂ����ċ����h�������͎̂��������łȂ��Ǝv���B�܂��A�l�ɋ����邱�Ƃ̊�сA��������v���[�����A�����o�[���܂Ƃ߃v���W�F�N�g�i���K�j�𐬌������邽�߂̃}�l�[�W�����g���ȂǁA��y�̈琬��}�l�W�����g�Ƃ����_�ŎႢ�����ɂ���قǂ܂Ƃ܂��Čo���ł������Ƃ́A���݉�Ђɂ����ăv���W�F�N�g���[�_�[�����Ă������ł��Ȃ�傫�ȑf�n�ɂȂ��Ă���Ə�X�����Ă���B�x

�w���Z�����K�́A���{�̕�ł���Ɠ����ɁA���ۂɎ�u���A���̌�`���[�^�[�A�u�t�Ƃ��Ċւ�点�Ă������������ɂƂ�܂��ẮA���Y�ł��B���K���̂Ƃ��ɂ́A�W���C�A���g�C���p�N�g�������A�����ւ̊�]�Ɉ��܂����B�`���[�^�[����ɂ́A���k�����̓��̋P���A���R�Ȕ��z�ɗ͂�^�����A�u�t�������Ă����������Ƃ��ɂ́A�����邱�Ƃ̓���Ɗy�����A�����ďI�������̒B�����Ǝ��M�邱�Ƃ��ł��܂����B

��u���A�`���[�^�[�A�u�t�A���ꂼ��Ɏ��肪����A�l���̗ƂƂȂ���K�́A���̍��܂łƖ������x�������Ă���Ă��܂��B�x

�����Z�������K�����Q��̐���

�w���n�w���i���ɍ��ɐi�w����悤�ȗD�����j�̑��������Ƃ���C���҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����\���C�����������Ă���m���◝�����Ă��邱�Ƃ���𑼎ҁC���ɐ��m���̖R������ʎs���i�̑�\��Ƃ��Ă̍��Z���j�Ɋ��ݍӂ��Đ������邱�Ƃ��ł���\�͂��C���K��ʂ��Ė�����Ă������������҂ɂȂ����Ƃ��Ɏ��g�̌����̈Ӌ`�E���e�ȂǂM���Ă����ۂɕK����𗧂��Ǝv���B

�u�t�g�{�搶���C�u���Z���ɂƂ��Ė{���Ɍ��ʓI�Ȏ��K�͂ǂ�����ׂ����v�Ƃ������Ƃ�^���ɍl���C���̎����̂��߂���w���`���[�^�[����ďグ�C�u�����v�Ɓu�v�l�v������Ԃ��ĉȊw�C���ɗ��w�̖{���ɔ��鋳��v���O�����Ƃ��Ė{���K�����グ�����Ƃ��������傫���B�ǂ�Ȃɍ��Z�Ƒ�w���O�O�ɑł����킹�������Ƃ��Ă��C���ۂɍ��Z���̏�m��s�����Ă��鍂�Z�������C��w�̐ݔ��E�l�������p���čs���{���K�ɏ�����̂ݏo�����Ƃ͓���̂ł͂Ɗ�����B

���w�ł���H�w�E�_�w�E��w�E��w�ɑ��C�������w��̌��ł���v���O�����Ƃ��āu�����K�v�͔��ɋM�d�ȋ@���ł���C���ꂩ������e���[�������Ă̌p����������]����B�x

�w����w�̎��K�͑��̂�����̎��K�Ƃ��قȂ�A�B�ꖳ��̎��K�ł���Ǝv���Ă��܂��B���̗��R�͂��̎��K���A�l��������Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��A�w�ԂƂ͉����A�Ƃ������Ƃ��Q���������ׂĂ̐l���l������������K�ƂȂ��Ă��邩���ł��B���Z�A��w��킸�A�����ɐ��k�E�w���ɐ������m����g�ɂ�������̂��������ƂȂ��Ă��܂��B���̎��K�͊w�Z�ł���܂Ŋw��ł������Ƃ��������A����Ɋ��p�����Ȃ��Ɩ������ł��Ȃ������݂�������Ă��܂��B���̎��K���o���������Z���݂͂ȁA�w�Z�ł̊w�т͒P�Ɏ̂��߂����ł͂Ȃ��A���̐�ɂȂ���l���ւ̏����ł���ƔF�����A���X�̊w�K�ɂ���������g�݂̎p�����ς��܂��B���ɂ́A���̎��K�����������ő���w��ڕW�ɂ��A���i�������k�����܂��B����ɁA���ȗL�p���������A�u�l�ԁv�炵��������Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂���������܂��B

�܂��A��w���ɂƂ��ẮA�����̕��������ƁA�������w�͂��Ă������ƂŁA�ڂ̑O�̍��Z���܂𗬂��Ċ������A���ӂ���Ƃ������i�ł͂ł��Ȃ����Ƃ��o���ł���@���ł���܂��B���g�̊w�тɂ���đ��l�̐l���ς�ς���قǂ̑傫�ȃC���p�N�g��^����Ƃ������Ƃڎ����ł��鐔���Ȃ��`�����X�ł���܂��B������w�̑��w���Ƃ̌𗬂͕�������T�[�N���A�����������̊�����ʂ��Ď��@��͂���ł��傤���A���g�̊w�т�ʂ��āA�������т���������A�l�̖��ɗ������Ƃ������ȗL�p�����������邱�̂悤�Ȏ�g�������A���̑�w���ɕK�v�ł͂Ȃ����Ɗ����Ă���܂��B

��������̂悤�ȋM�d�Ȏ��K���������Ƃ́A���Z���ɂƂ��Ă��A���Z���t�ɂƂ��Ă��傫�Ȋ肢�ł���܂��B�Ɠ����ɁA��w�������낢��ȈӖ��Ő����ł���傫�Ȃ��������Ƃ��Ȃ�ƍl���Ă���܂��B�l�ԋ��炱�������̍��̍��Y��z���Ă����y��ł���A���̐l�ԋ���ɗ͂����Ă���ꂽ����w�����A���̎��K�����{�ł��鐔���Ȃ��@���ł���Ǝv���܂��B��������̂悤�ȈӋ`�̂�����K���������邱�Ƃ�ؖ]�������܂��B�x

�w�����K�ɂ��ẮA�Q�����k�̒S�C����̕]���������A���ИA��čs���Ăق����Ƃ���܂Ōp�����Ă��܂����B�Q���������k���A�R���Ԃ̎��K���I����Ɗ�̐F���ς���ĕ������܂��B�Q����͖��N����w����]���鐶�k���o�܂��B

�����K���Q���������k�͖{�l�����łȂ��A�����ɋA���Ă��瑼�̃N���X���C�g�ɗ^����e�����傫���ł��B���̂��߁A�Q�N���ɍs���Ȃ��������k���ǂ����Ă��R�N���ɍs�������Ƃ������Ƃ�����܂����B���N�A�w�Z�ł̕��ɂ��₢�₾�������k���A�w�ԁi�l����j���Ƃ̈Ӗ��������ċA���Ă��܂��B

���̂悤�ȑf���炵�����K�����ЂƂ�������p�����Ă������������Ɗ���Ă��܂��B�x

�w�q�ǂ��B�ɁA�͋��������̓�����ޗ͂�g�ɂ��ĉ������������K�ɂ͐S���犴�ӂ��Ă���܂����A���ꂩ��������̎q�ǂ��B�ɁA�ꐶ���ς��悤�Ȃ��������ƂȂ�R���Ԃ�^���ĉ������܂��悤�A�S����Ɋ���Ă���܂��B�x

�`���[�^�[�͎��K�̖��ł��@�����̑Ώۂł���`���[�^�[�͂����P���Ă��܂��I

�������ł����������邼�I���C��^���邽�߂ɁI

�Q�����Z�������͍����K�̃`���[�^�[�ɂȂ�

������`���Ă��܂��I

�����̑Ώۂł���`���[�^�[��

�����P���Ă��܂��I

���K�R���Ԃ̍Ō�Ƀ`���[�^�[����

�����̏C���؏����^

�u���Z������w���������ʂł��I

�B�����̗܂Ɣ��݁v

�����ӁF���{��S���g�{�a�v E-mail�Fbpbiv309@yahoo.co.jp

��u�ΏێҁF�����͍��Z�Q�E�R�N���i���n�j��ΏۂƂ���B�i����R�O���j

�@�@�@�@�@�@�P�Q�����K�͍��Z�P�N�����Q���\�B

�� ���Z�����E�ی�҂Ȃǂ̎Q�ρE���w���劽�}�ł����K�����O�ɂ��A�����������B

�J�Ó����F�Q�O�Q�Q�N�W���Q�S���`�Q�U���@�ߑO�X���@�`�@�[��

�Q�O�Q�Q�N�P�Q���Q�T���Q�V���Q�W���@�ߑO�X���@�`�@�[��

�i��u���́A9,700�~�ł��B�j

�J�Ïꏊ�F����w���w���{�قQ�K���Q�R�U�����w���������E�����Ȋw�Ȍ������Ȃ�

�A�N�Z�X�}�b�v�Fhttp://www.sci.osaka-u.ac.jp/location/maps-jp.html

�Q�������F�\�������e�Ȃǂɂ�鎖�O�R��������܂��B

�Q���ɂ��ی�҂̏����������K�{�����B

�@ �R���Ԃ̑S�Ă̎��K�ɕK���Q���E���C�ł�����B�u�x�������v�͔F�߂Ă���܂���B

�A ���K�I����A���̎��K�Ɋւ��銴�z��(1000�����x)�E�A���P�[�g�E�����o�ۑ��K����o�ł�����B

�B ���̎��K�ɕK�v�ȗ\���m��(��`�q[�c�m�`]�E�y�f[�^���p�N��]�E���N�g�[�X�I�y����)�����w�K���鎖�O�w���ɎQ���������B�@�@�@

�{���K�͂R���ԁA���͑����ӂ͂P�X���R�O�����炢�܂ōs���܂��̂ŁA���K���e�݂̂Ȃ炸�̗͓I�ɂ����Ȃ�n�[�h�ł��̂� �����̂ł��Ȃ����A�܂��W���͂̑����Ȃ����̎Q���͔F�߂Ă���܂���B

�Ȃ��A���K�����R���Ԃ͏I���͂P�X���R�O�����łR�O�����炢�̌덷������܂��B���ɂR���ڂ͂�����x���Ȃ�\��������܂��̂ł��̓_������������������݂̂̎Q���ƂȂ�܂��B

�� ��u���́A9,700�~�ł��B���O�ɐ\�����݂��K�v�ł��B

�ڍׂ́A��������\���ݎQ���K��E�\�����@�����m�F���������B

���Q���F���K���E�����}�^�E�m�[�g�E�M�L�p��

�C���؏����^�F�R���Ԃ̑S�Ă̎��K�ɎQ���E���C���A���z���E�A���P�[�g�E�ۑ���A��o�������ɂ́A�C���؏�������w������^����܂��B

���w�Z�Q���̍��Z���@��㋳��啍�����Z����Z�ɁE�r�c�Z�Ɂ@������C���Z�@�l�V�������Z

�@�@�@�@�@�@���{�����Í��Z�E���O���Z�E���썂�Z�@��㐯���w�@���Z

�@�@�@�@�@�@���m�������m���Í��Z�@�ϔ����Z�i���Q�j�@������k�w�����Z�@

�@�@�@�@�@�@��㏗�w�@���Z�@���ѐ��S���q�w�@���Z�@�Z�b�w�@���Z

�@�@�@�@�@�@���s�{����z���Z�@���Ɍ�����w�������Z�@�Ȃ�

�����K�Љ�r�f�I�R���e���c�E�G����

���ȏȂi�r�s�T�C�G���X�`�����l�� �E�r�o�o���ƏЉ�r�f�I�@�c�u�c�T�C�g

�`�T�C�G���X�E�p�[�g�i�[�V�b�v�E�v���W�F�N�g�`�����Ɛ�����͂�^���镪�q�����w���K

https://drive.google.com/file/d/1bAnhZDAeql4XvP_oegPHLt2P3Vy-25Tw/view?usp=share_link

�g���K�̍Ō�ɂ́A���Z������w�����܁I�܁I����͂Ȃ��ł��傤�H�̌�������̗��R���킩��܂��B�h

�i�r�s �mews 2007�N�P���� �u��҂ɑ傫�Ȋ����ƏՌ����v

�i����w��w�@���w�����ȏ��ւ��������E�g�{�a�v�j

https://www.jst.go.jp/pr/jst-news/backnumber/2006/2007-01/page01.html�i�\���j

https://www.jst.go.jp/pr/jst-news/backnumber/2006/2007-01/page15.html�i�{���j

[�Q�l]

���w2002�N�Q���� pp35�`40�F���ȋ���̍Đ��ւ̓��̂� �\ ���Z�Ƒ�w�̘A�g����ɂ���ē��������

���w2002�N�X���� pp40�`44�F��҂Ɋ�����^����������Ƃ��I �\ ���Z������w�ő̌����镪�q�����w���K����

�����K�v��E������

���K���� �t���[�}

���k 4�\5�l�ɂ��A�ő� 2 �l�̃`���[�^�[���t���܂��B

�s�v�c�Ɏv�����Ƃ͉��ł������Ă݂悤�I

���P���ځ��@�@�X�� �` �P�X������

���A�E������ |

|

�Ȋw�I�L�����A�����̊J�n�I ���̂��߂ɕ����Ă���̂� �l���邽�߂� |

|---|---|---|

�v���X�~�hDNA �̐����y�f���� |

|

�Ȋw�I�v�l�E��p �� ���H�I�g���[�j���O |

DNA�̓d�C�j�� |

|

|

���������w |

|

|

��`�q�g�݊��� |

|

�O���ԑ��������ł��I |

�咰�ی`���]�� |

|

�g�{�̊J������ �咰�ی`���]���ȕ֖@�E �����Ȋw����f�W�^���R���e���c ���g�p |

���ʕ��́E�\�z |

|

�����͍l���ė����ӌ��\���Ă��炢�܂��I

��������l���Ă��悤�I

�\�z�ʂ�ɂ͂����Ȃ��I�u���̂�?�v�̘A��

�\�z���O��Ă��炪�T�C�G���X�I

���Q���ځ��@�@�X�� �` �P�X������

DNA�d�C�j�� �̌��ʕ��� |

|

�u���̂����Ȃ����̂��H�v���v�l��

�����ɂ��āA���������Ă� ��蔭���ɒ���I

|

|---|---|---|

�` �u�� �` �����ϗ��Ƃ� |

|

|

�` �u�� �` �����Ȋw��� |

|

�\�z���o���Ȃ��ǂ�Ȑ��ʂɌ��т����H �l�����ɂȂ��邩�H ����Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ��I |

�`���]������ �̌��ʕ��� |

|

�ł������̉����𗧂Ă��ǂɂ͕����^�I |

�` �u�� �` �����u���E�d�� |

|

��������S�̃O���[�v�ɕ������

���[�e�[�V����

���������w |

|

|

|---|---|---|

�d�q���������K |

|

|

�ʔ����� �A���p�� |

|

�ڎw���I��������唭��!?

�ӂƂ����^�₩�琶�܂��V����!? �@ ��蔭�����牼���ݒ�, �����v�旧���S�Ď��������ōl���Ă���Ă݂悤�I |

���R���ځ��@�@�X�� �` �P�X������

�v���X�~�hDNA �̒��o���� |

|

�]���Ȃ��̂������A �v���X�~�hDNA������ ����Ă��悤�I |

|---|---|---|

�����y�f���� �d�C�j�� |

|

1���ڂɓ�������� �����̂������Ă܂��I |

DNA�d�C�j�� �̌��ʕ��� |

|

���ʊώ@�E���\���E��p ��蔭���E�����ݒ� �̗��K |

�S�̔��\ |

|

|

����w�� �L�����A���� |

|

�{���K���瓾�������̊w�т� �u������́v�ɕς��邽�߂� �@ ����w����`���[�^�[�̘b����A�u������́v�Ƃ͉����A�����ė~���� |

�`���[�^�[�P�b |

|

|

�C���؏����^�� |

|

|

���e�𗬉� |

|

����ꂳ�܂ł����I

�����@�P�ǂ͂S�`�T�l�Ƃ��āA�W�ǐ��B

[��]�e�ǂɂ͖{���K�̖��ł��邷�����w���@���w����(�`���[�^�[)�����Čʎw���ɓ�����B

���P���ځ��@�@�X�� �` �P�X������

�i�P�j���A�E�P�b�E������

���K�T���E��`�q�g���������S���E��{����m�F�E���┭��

�Ȋw�I�L�����A����̊J�n�ł��I�@���̎��K�͒P�Ȃ�Ȋw����ł͂���܂���I

���̂��߂ɍ������Ă���̂����l���邽�߂̋���ł�

�i�Q�j�v���X�~�h�c�m�`�̐����y�f�����@�ʔ����������{�����̌��ʂ�\�z�I�i���Ă̂��y���݁I�j

�����y�f����̊w�сF��蔭���\�͂Ƃ͉Ȋw�I�ȐS�̊�

�ώ@����p���s�v�c�C�Â��E��蔭���E�����̐ݒ�̗��K

�i�R�j�c�m�`�d�C�j�������@�j���p�Q���쐻����������ʕ��͂܂������v�l���G���W���C���܂��I

�i�S�j�q���������ȂǗ��w�������Ȋw�Ȏ����{���w

�i�T�j��`�q�g�݊����@���C�Q�[�V���������i�v���X�~�h�c�m�`�ɃC���T�[�g�c�m�`���Ȃ����ށj

�i�U�j�咰�ی`���]�������@�`���]���̓�ɔ���I

�|�{�E�W�ۉ��S����X�v���b�h�܂ŏȗ��Ȃ��ɑS��������n�̌��@

�{���K�̈�`�q����{�����i�g�����v���X�~�h��咰�ۂɌ`���]������j

�ΏƎ������R�����@�@���̌��ʂ�\�z�I�i���Ă̂��y���݁I�j

���g�{�̊J�������咰�ی`���]���ȕ֖@�E�����Ȋw����f�W�^���R���e���c�g�p

�i�V�j�{���̎������ʕ��́@�@�\�z�ʂ�ɂ����Ȃ��I�u�Ȃ����H����Ȕn���ȁI�v�̘A��

�i�W�j�������ʗ\�z�E���ʕ��͂Ȃǎ��K������͂Q���ڂւ̎v�l�ۑ�ƂȂ�h��I

�����݂͂Ȃ���ɔ��₵�Ĕ��\���Ă��������܂��I�@��������l���Ă��Ă��������I

�����J�n�̓s�y�b�g�}���̉������@���Z�����`���[�^�[���ْ��I�������A�`���[�^�[�͂������ɂ͏o���܂���I

���̓s�y�b�g�}���̐�I�`���[�^�[�̖ڐ��͌������P���I

�d�C�j������

�d�C�j���ʐ^�B�e

���ۑ�������߂Ă���Ă݂�

�W�ۂ��牖���J���V�E�������@�咰�ۂ͑��v���H�I

�`���]�������̍Ō�̓X�v���b�h�ł��B�Ȃ����݂�Ȋy�������I

���Q���ڌߑO���@�@�X�� �` �P�Q��

�i�P�j �P���ڂ̂c�m�`�d�C�j���������ʂ̕��́@

�ʔ��������܂߂Č��ʂ��ώ@���\�z�Ƃ̑���_�͕\������

�u�Ȃ����̂悤�Ȃ��ƂɂȂ����̂��H�v���v�l�����̌����ɂ��ĉ����𗧂Ă�

����ɉj�������̃~�X�e���[�ɔ���lj��ۑ�Ŗ�蔭���ɒ���I

�i�Q�j �u�Ȋw�I�ȐS�̊�v�ǂ��ɑ��݁H�@

�u�l�Ԃ炵���v�ɂ��čl����@�@�l�Ԃ��������Ȃ����́A�ł��Ȃ����̂Ƃ́H�@�@

�i�R�j �Q�m�����͂Ɋւ��鏬��k�ɔ���@�����Ȋw���e���V�[�Ƃ́H

�q�g�Q�m�������Ȃǐ�[�Ȋw�������炷�Љ�I�C�V���[�Y�ɂ��čl����

���R�Ȋw�͖��m�ւ̒���@�@�u�܂��Ȋw���y���ނ��Ƃ����I�v

�u�\�z���ł��Ȃ��ǂ�Ȑ��ʂɌ��т����H�l�����ɂȂ��邩�H�v�͂���Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��I

�i�S�j �P���ڂ̌`���]���������ʂ̕��́@����܂��z��O�̘A���I

���Ă����ΏƎ������܂߂ăR���j�[���ώ@���\�z�Ƃ̑���_�͕\������

�u�Ȃ����̂悤�Ȃ��ƂɂȂ����̂��H�v���v�l�����̌����ɂ��ĉ����𗧂Ă�

����Ɍ`���]�������Ő�����~�X�e���[�ɒ���I�@�g�@�ł������̉����𗧂Ă��ǂɂ͕����^�@�h

����Ȃ��Ɖ����͂��������܂����A�����Ȃ�Ή����͍i���܂��B

���؎����v�旧�ā����ʗ\�z���������{

���Z���ւ̏W������J�n�@�����̍l���\����I

�u����͖ʔ������lj������������Ȃ��ł����H�v�T�C�G���X�˂����݂ɂǂ��܂Ŋ撣��邩�ȁI

�ώ@���Ă���̂܂܂ɕ��͕\�����Ă݂悤�I��蔭���ł��邩�ȁH�I

�\�z�Ƃ͈Ⴄ���u�Ȃ����H����Ȕn���ȁI�v�T�C�G���X�͂��ꂩ��ł��I

�`���]�������Ő�����~�X�e���[�ɒ���I

�g�ł������̉����𗧂Ă��ǂɂ͕����^�I�h

�Ǖʉۑ�ɒ���@�O���[�v���_�J�n�I

�Q���ځ@���J�̓_���I

�u�e�ǂɉ�����Ă��炢�܂��傤�I

�����ł͌���������ł���Ή��_���܂��I�v

�킩���Ă��Ă��\���ł��Ȃ��Ƃ��߂ł��B

�u����͂������낢�I�啝���_���I�v

���Q���ڌߌい�@�@�P�R���`�P�X������

�i�P�j ���������̐����Ȋw�̍u��[�S�O��]�Ɠd�q�������T��[�P�T��]

�i�Q�j �S�̃O���[�v�ɕ�����āA���[�e�[�V���������ōs���B

�@ ��勳���̌�����I�E���������w

�A �d�q���������K�F�d�q��������p���������ώ@

�B ���K�{�����@�`���]���̃R���j�[�A���p��

�C ���k���ł��ʔ������u�@thinking�@time�@�v

�ڎw���I��������唭��!?�@�ӂƂ����^�₩�琶�܂�� �V����!?

�\��蔭�����牼���ݒ�A�����v�旧�ĂȂǂ��ׂĎ��������ōl���Ă���Ă݂悤�I�\

| ���������w�E������I | �d�q���������K | ���k���ł��ʔ����� (�A�p�܂ށj | ||

|---|---|---|---|---|

| ������ | A427�Ȃ� | A324 | b236 | b236 |

| 14��00���`14��55�� | �`�i �v�ۓc �j | B | C | D |

| 15��00���`15��55�� | B�i �v�x �j | A | C | D |

| 16��00���`16��55�� | �b�i �� �j | D | A | B |

| 17��00���`17��55�� | �c�i �ؑ� �j | C | A | B |

����勳���̌��������w�E������I�́A�e���ԑтɂ���ču�t�͈قȂ�B��N�P�Q�����K�̂��̂��f�ځB

�Q���ڍu���E������I�@���������w

�d�q���������K

�Q���ڑ咰�ېA�p����|�{��

���k���ł��ʔ�����

�Ǖʉ�c�F��蔭������������ց@

���R���ڌߑO���@�@�W���S�T���`�P�Q��

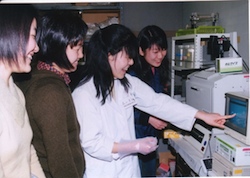

�i�P�j�v���X�~�h�c�m�`�̒��o�����i�`���]�������咰�ۂ��玩��̑g�����v���X�~�h�c�m�`�����o���j�@

�i�Q�j���o�����v���X�~�h�c�m�`�𐧌��y�f�������Ă���d�C�j������

�e����̉Ȋw�I�Ӌ`�ɂ��č��Z���ɔ��₵�v�l���Ȃ��������i�s����

�v���X�~�h�c�m�`�݂̂���肽���I�@���̂c�m�`��q�m�`�A�^���p�N���Ȃǂ͗v��Ȃ��I

�v���X�~�h�c�m�`�݂̂���肽���I�@���̂c�m�`��q�m�`�A�^���p�N���Ȃǂ͂���Ȃ��I

�e����̉Ȋw�I�Ӌ`�ɂ��Ďv�l���Ȃ�����������܂��傤�I

���R���ڌߌい�@�@�P�R���`�P�X������

�i�R�j�d�C�j�������̌��ʂ��e���ŕ��͂��A�v���X�~�h�n�}��`���@

�u���ʊώ@�����\������p����蔭���������ݒ�v�̗��K

���p������Ȃ�Ȃ�قǐ^���ɋ߂Â��܂��I

���͊��p�������̏����ł��I�@�������_�~�[���ɂ͂����ӂ��I

�i�S�j�e���ŕ��͂��Ă���A�Ǖʉ�c�A�����đS�̉�c�Ō��ʔ��\

���悢�搶�k���\��I�@���Z����������I

�i�T�j����w���L�����A����ŏI�P�b�i�u�t�E�@���E�w���j�E�A���P�[�g�z�z

�i�U�j���Z���ӎ��E�C���؏����^��

�Ō�͍��Z���Ɋw���Ƃ⊴�������Ƃ�b���Ă��������܂��傤�I

�����̃t�B�i�[���̓`���[�^�[���獂�Z���ւ̏C���؏����^�ł��I

���Z�����`���[�^�[���܁X�E�E�E

���k���\�@�݂�Ȃ��킩��悤�ɐ������Ă��������I

����w���L�����A����ŏI�P�b�i�u�t�E�@���E�w���j

�`���[�^�[�܂Ɗ����̌P�b

���Z����\�ɂ��Ō�̈��A�E�ӎ��@�u�����K�̃`���[�^�[�͂�͂肷���������I�w���E�������肪�Ƃ��I�v

�`���[�^�[����C���؏������^�@�@�`���[�^�[�����܁I

���{���K�Ƃ́H��

���̎��K�͂Q�O�N�O������{���Ă������{�ŌÂ̍���ڑ������ł��B

���K���{�c�̖� Z-sce�i�[�b�g�E�V�[�j�@�@

����w��w�@���w�����ȁ@�����Ȋw��U�@���F

�@�@�@�@����w�@����ڑ�����origin�~�Ȋw�I�L�����A������H�c��

�@�@�Q�O�N�O����n�܂������{�ŌÂ̍���ڑ������@origin

�@�@�@�@���Z�������w���E�@���܂ł����炷�鑍���I�ȋ���V�X�e��

�@�@�@�@��`�q�g�������Ȃǂ�ʂ��������Ɏ�����v�l���y�����

�@�@�@�@�Ȋw�̐��E�̎Љ�l��b�͂���������w�т܂��B

�@�@���߂���̂͐������ zest for living

�@�@���{�ŗB����Ȋw�I�L�����A�����@Scientific career education

�@�@�@�@�u�����̂��߂ɕ����Ă���̂����l�������邽�߂̋���v

�@�@�@�@�u�����ɂ���Ίw�т���͂ɕς��邱�Ƃ��ł���̂��v�Ƃ�������

�@�@�@�@�@�̖{�ۂɔ���̂́A�{���K�����ł��I

�@�@�v�l����ɂ���y���݂ɕς�������A�l�����ς��I

�@�@�@�@����������Ɏv�l���Ă����I�����Ď����̒��Ɍ����������I

�@�@���{��̃`���[�^�[�i�w���w���ҁj

�@�@�@�@�{���K�̖��́A���{��̊w���`���[�^�[�ł��I

�@�@�@�@��w���@�������炫��P��������͂Ɉ�ꂽ��҂ɂ��܂��I

���{��S���ҁi���Ӂj�F�g�{�a�v�@�@E-mail�Fbpbiv309@yahoo.co.jp

�{���K�͒P�Ȃ��w���J�u���ł͂Ȃ�

�w�т���͂ɕς��邱�Ƃ�ړI�Ƃ����Ȋw�I�L�����A�����ł��B

�܂�A���炽�߂������̂��߂Ɋw��ł���̂����l���邽�߂̎��K�ł��B

�����̂��߂Ɋw��ł���̂����l���Ȃ�����K�Ŏ��������z����Ɗw�т������I�ɐ�����͂ɕς��܂��I

�u�w�т�������͂ɂȂ���Ȃ��v�u�����Ȋw�Z�p�͂��o�ϗ͂ɂȂ���Ȃ��v�Ȃ�

�䂪���̕�����C�V���[�Y�R�A�ɔ�����K�ł��B

�܂��A�{���K�ł́A���̎��K�Ƃ͈قȂ�A�P�Ȃ�Ȋw�Z�p��̌������邱�Ƃ݂̂�ړI�Ƃ��Ă��炸�A�Ȋw��v�l���G���W���C���Ȃ��琶����Ȋw�̖{���ɔ���܂��B

���̂��߂ɁA�{���K�̎����Ɋւ��鏬������X�^���A�����Ǝv�l���J��Ԃ����Ƃɂ���āA�R���ԉ���24���Ԉȏ�ɋy�ԃT�C�G���X���}���َ̈����̐��E�ɐ��k��U���܂��B

�{���K�̏d�_�ڕW�́A

�T�C�G���X��v�l���G���W���C���邱�Ƃ�ʂ��āA�����̊w�тƑ傫�Ȋ�����^���邱�ƂŁA��ҒB�����C�ɂ��u�ӗ~�������v��^���邱�Ƃɂ���܂��B

��Ȋw�т́A

�P�j�Ȋw�I�v�l�ߒ��i��p�j�̎��H�I�g���[�j���O

��蔭���E�������̊��

�Q�j�v�l�̃L���b�`�{�[�����y�������I

�O���[�v���_ �@�`���[�^�[�i�w���E�@���j�Ƃ̎��^�����o�g��

�R�j�w�т���͂ɕς���

���̂��߂ɍ������Ă���̂����l����

�u������́v�͂ǂ����痈��̂��H

�u������́v�������悤�Ȃ��Ƃ����Ă̓_���I

���{���K�ɂ�����Ȋw�I�L�����A����Ƃ́H��

����̖{�ۂƂ́H�u�����ɂ���Ίw�т���͂ɕς��邱�Ƃ��ł���̂��v

�u�����ɂ���Ίw�т���͂ɕς��邱�Ƃ��ł���̂��v

���̓�����^����̂��{���K�̂悤�ȃL�����A����ł��B

�u�����ɂ��߂ɕ����Ă���̂����l�������鋳���v����������̖{�ۂł��I

���ȏȂ̋���w���v�̊�{���O�ł�����u������͂̈琬�v�́A���{�l����܂��܂����C�����́A����ɁA�J���ӗ~�������Ă���䂪���ɂƂ��č����������ً}�ۑ�ł��邱�Ƃ͌����܂ł�����܂���B���{�l�͂���Ȃ�ɑ����̂��Ƃ��w��ł���܂��B�������A���̊w�т�������͂ɂȂ����Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���̊w�т�������͂ɂȂ���Ȃ��̂��H�I�^���ɍl����Ƃ������Ă��܂��B

��X�̂P�X�N�Ԃɋy�Ԗ{���K�ɂ����鋳����H�ɂ�����u�w�сv�������ɂ���u������́v�ɕς��邱�Ƃ��ł���̂��ɂ��Ă̓����邱�Ƃ��ł��܂����B���̓����͂܂����{���K�̂悤�ȃL�����A�����̎��H�ɂ���܂��B

�܂��A���܂ł̓��{�ł́u�L�����A����v�Ƃ����A�P�Ɋe��E�Ƃ��Љ�̌�������Ƃ����u�E�ƌP���Ȃǂ��A�E�����⏕�v�Ƒ������Ă����悤�Ɏv���܂����A���݂̓��{�Љ�ŋ��߂��Ă���u�L�����A����v�Ƃ́A�P�Ȃ�A�E�����⏕�ł͂Ȃ��A�u�l�ԂƂ��Ă̐��������v�ɐG��A�w�т���͂ɕς������̂Łu������́v�i�ӗ~�j������������{�̎�ҒB�ɂǂ����Ă��̌����������u����̖{�ہv�ł��B

�Ȋw�I�L�����A����Ƃ������t�͎��g�{�Ƃi�r�s�Ƃ̃L�����A�����s���������̒��Ŏ��̍��������ł����A�ȉ��ɒ�`���Ă����܂��B

�Ȋw�I�L�����A�����Ƃ́A���Љ��m�莩�Ȃ�m�肻�̓K�����l���A�����̂��߂ɕ����Ă���̂����Č�������@���^���鋳��ł��B�����āA�Ȋw��v�l���G���W���C>���邱�Ƃɂ���đ����̊w�тƑ傫�Ȋ�����^���A�����w�т���͂ɕς���҂Ɍ��C��^�������̂ł��B

���ɂ��̍����K�ł̉Ȋw�I�L�����A������Ēlj��������܂��B�Ȋw�I�v�l�ߒ��i��p�j�̎��H�I�g���[�j���O��ʂ��āA�����̉Ȋw�̐��E�ɏ����ł�����A���Z�Ƒ�w�̊i����m��A���Ȃ̓K�����l���邽�߂̂��̂ŁA�u�����̂��߂ɕ����Ă���̂��v�����炽�߂čl�������邱�ƂŁu�w�т���͂ɕς���v����V�X�e���ł��B

�܂��A�Ȋw�҂͒P�ɒm����^����̂ł͂Ȃ��A���̌����������ׂĂ��܂߂āu�l�ԂƂ��Ă̐��������v�����Z���Ɍ������邱�Ƃ����̉Ȋw�I�L�����A����̊�{�ŁA���Z���ɂƂ��Ă̓���ƂȂ�A���Z���Ɂu������́v��^���邱�ƂɂȂ�܂��B

���Z�����w�������w���`���[�^�[�ւ̋�����������ł��B���Z���Ɋ��������͂�^���邱�Ƃ��ł������Ƃɂ���Ď��Ȃ̑��݉��l��F�����A�w�т�������͂ɕς���Ă����B���K���������⍂�Z���ւ̋�����H���瓾�����Ȋw�m����Z�\�E�v�l�́E�R�~���j�P�[�V�����\�́E�����ӗ~�̌��������ł͂���܂���B�Ȋw�ɂ͂���Ȃɂ��l������A������͂�^����\�͂����邱�Ƃ�m�邱�ƂŁA�u���̂��߂Ɍ�������̂��v�����̌����ւ̐S�\�������R�Ɛ��܂�Ă��܂��B

����ɁA���̑g�D�́A���≿�l�ς̈قȂ�l�Ԃƈꏏ�Ɏd����������K�̏�ł�����A����w����@������ɋ��߂����Ȋw�̐��E�̎Љ�l��b���i�l�ԗ́j���Ǘ��E�}�l�[�W�����g�\���i���[�_�[�́j���K�����邱�Ƃ��\�ɂ��Ă��܂��B

�x�������ď��������Ď��s���݂�ȂŃJ�o�[���邱�̑g�D�ɂ͎��s��������e�ł��邨���炩��������܂��B���̎��s����c��Ȋw�т�����A���ꂪ�\�͂������o���l�ԂƂ��Ă̐����𑣂��܂��B

���̂悤�ɂ��̑g�D�ōs���Ă���Ȋw�I�L�����A����ɂ́A���ʂ̑�w�����⌤���������ł͓����Ȃ��w�т��������A�����������ӗ~����ɂȂ��錳�C���w���Ɉ�܂�Ă����̂ł��B

���͂��̎��K��ʂ��đ����̎�ҒB�ɐ�����͂�^�����C�ɂ��Ă܂���܂����B

�܂��܂����C�������Ă������{�̌�����������w�т���͂ɕς��邱�Ƃɐ������Ă���Ƃ͎v���܂���B

�������A���̂��̂P�X�N�Ԃ̒���͏��Ȃ��Ƃ������ł������ƍl���Ă���܂��B

�ł���Ȃ炱�̂悤�Ȏ��K�������ł����{�����Ɋg��W�J���Ă�葽���̎�ҒB�����C�ɂ����������̂ł����A�{���K�͍��N�Ń��X�g�����ƂȂ�܂��B���X�g�����ɂȂ����Ƃ͂����g���͏I������Ƃ͎v���܂���B

�w�т�������͂ɂȂ��炸�A���C���܂��܂������Ă�����{�̌���ł͖{���K�̎g���͂܂��I����Ă��炸�A���݉��l�͂܂��܂��P���𑝂�����ł��B�������A�{���K�̍Ō���}���鎞���߂Â��Ă���͎̂c�O�ł��B

�{���K�ɂ�����Ȋw�I�L�����A����Ƃ́H

�Ȋw�I�v�l�ߒ��i��p�j�̎��H�I�g���[�j���O

�Ȋw�҂́u�l�ԂƂ��Ă̐��������v�ɐG���

��

���Z�Ƒ�w�̊i����m��

problems�i���m�j�� issues�i���m�ւ̒���F�������̓���j

���Ȃ̓K�����l����

�����̔\�͂��������o��

��

�u�����̂��߂ɕ����Ă���̂��v���l����

��

�v�l���y���ނ���

�l�����y���ނ���

���l�����������͂邽��

������������Ȑl�ԂɂȂ肽���I

�u���̂��߂ɕ����Ă���̂��킩�����I�v

�u���������l�����邽�߂��I�v

��

�Ƃɂ��������������Ȃ����I

��

�w�т�������͂ɕς��

�P�D����ȋ������z����ꂽ�����͂����������I�@���Ȃ̑��݉��l��m��

�Q�D�����ւ̋�̓I�ȖڕW��m��@��������Ȑl�����������I�@����������Ă���̂�

�R�D�v�l���y���ނ��Ƃ��ł����i���̎��ł��v�l���y���ނ��Ƃ��ł邩�ǂ����j

�S�D�Ƃɂ������������Ȃ�

�T�D��p���蔭���E�������̋�̓I�ȃm�E�n�E

�@�v�l��������Ȃ�����̎�ҒB�Ɏv�l���G���W���C�������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ƃɂ��������������Ȃ����I

�Ȋw�I�v�l�ߒ��i��p�j�̎��H�I�g���[�j���O

�����ώ@�����\������蔭���������ݒ聨�����v�旧�ā����ʕ���

��

�������ʗ\�z�i���͕\���j�� �\�z�ʂ�s���Ȃ�

�u�Ȃ����H����Ȃ���!�v�̘A���� �v�l�T���S�̉���

��

�`���[�^�[�Ɓu�v�l�̃L���b�`�{�[���v�����Ȃ���

������������A����������

��

����������Ɏv�l���Ă����I�����Ď������Ɍ��������Ă����I

��

�v�l����ɂ���y���݂ɕς��

�u�l���邱�Ƃ��D���ɂȂ�������

���ꂩ������Ɗw�Ԃ��Ƃ��D���ɂȂ�Ǝv���܂��v

�i���Z���̊��z���j

���Ȋw�I�L�����A����P��

�Ȋw�I�v�l�ߒ��i��p�j�̎��H�I�g���[�j���O

��蔭���E�������̊�т�

�Ȋw�I�v�l�̎��H�I���K�@�����܂��傤�I�@

���@�܂��������ʂ�\�z�����͕\������@�������Ȃ���l����

���@���ʊώ@

���@�s�v�c�H�����ւ��ȁH�@�����c���I

�@����̂܂܂Ɂ@���͕\�����@��p

�@�u���̎������ʂ��牽�������āA���������Ȃ��̂��H�v

���@�\�z�ʂ�łȂ��I�Ȃ����H����Ȕn���ȁI�����ɂ͕K�R�E���� ��������̃��b�Z�[�W

���@���s���Ă��炪�T�C�G���X�I

���@��蔭���i�����̐ݒ�j

���@�������i�������āj

���Ȋw�I�L�����A����Q��

�v�l�̃L���b�`�{�[�����y�������I

�ǕʃO���[�v���_

���Z���Ƒ�w���݂͌��Ɏ��^������A�������v�l���G���W���C����I

�T�C�G���e�B�t�B�b�N�˂����݂��}�X�^�[���悤�I

���\���e�������ς��ȂƎv������A�u�������낢���\�ł����A�����ςł͂���܂��H���������Ă��܂��H�v�Ƃ����悤�ɁA�������̖{�����w�E���Ă����Ă��������B�����āA���̑ΈĂ��l�������A�ꍇ�ɂ���ẮA���̑ΈăA�C�f�A���w�E���āA�u���̈Ă͂������ł����H�v�Ɩ₢�����Ă݂�B���̂悤�ȃT�C�G���e�B�t�B�b�N�˂����݂�v�l�̃L���b�`�{�[�����T�C�G���X�̑�햡�̈�ł��B�݂Ȃ������Q������w��ł̂��Ƃ�͂܂��ɂ��̂悤�ȃG���e�B�t�B�b�N�˂����݂�v�l�̃L���b�`�{�[���̌J��Ԃ��ł��̂ŁA���̎��K�ł���������K���ĉ�����

���Ȋw�I�L�����A����R��

�w�т���͂ɕς���

���̂��߂ɍ������Ă���̂����l���邽�߂̋���

�u������́v�͂ǂ����痈��́H

�u������́v�������悤�Ȃ��Ƃ����Ă̓_���I

�u�l�Ԃ��S�̃G�l���M�[�������Ă͐����Ă����Ȃ��I�v

�u�ł͂����ɂ��ĐS�̃G�l���M�[�邱�Ƃ��ł���̂��H�v

���i�H�I���̃|�C���g���@�@�@�K���~�X�}�b�`��h���I

���Љ��m��A������m��@�ˁ@�K�����l����

�v���̐����l�ɐG���@�ˁ@����Ȏd�����������I

�����̔\�́E����m��@�ˁ@����Ȃ�s����I

���́@�����ɂ��āA�����̔\�͂��������o�����H

�ˁ@���Ȃ̔\�͂������o����w�Z�E�E���T���I

�ˁ@�o��E���������E�`�����X�@���@�厖�I

�@�i�@���Љ�瘨�����Ă͂����Ȃ� �I�@�j

�`���[�^�[�ւ̉Ȋw�I�L�����A����̌��ʂƂ́H

�@�Ȋw�m����Z�\�E�v�l�́E�R�~���j�P�[�V�����\�́E�����ӗ~�̌��ゾ���ł͂Ȃ��I

�@�@�@�@�@�@�@�@���Ȋw�̗͂�m�����Ƃ��ł���

���Z���ɋ����邽�߂����i���������v�l���y���ޏK�����K�v

�����̑ΏۂƂ��Ă̎����Ƃ́H

���Z���Ɂu�l�ԂƂ��Ă̐��������v��������

�u�ꐶ���������Ă���l�ԁv�����Z���Ɍ������邱�Ƃō��Z���Ɂu������́v��^����

��

�Ȋw��v�l���y�����Ƃ��Ȃ����Z���̂��߂�

�܂��`���[�^�[���Ȋw���G���W���C��

���̎p�����Z���Ɍ�����K�v������

��

���̂܂܂ł͂��߂��I�����⎩�ȉ��v�ւ̎��o�����܂��I

�Ȋw�m���E�v�l�́E�R�~���j�P�[�V�����\�́E�����̌��C�@������Ȃ��I

�����̖��n�ɋC�t�������ւ̂��������ƂȂ�

�V���Ȏ����̔\�͂��������o�����

��

���Z���̂Ђ��ނ��Ȑ^���Ȏp���Ɋ����I

�����Ȃ���v�l���鍂�Z���I����ł����߂Ȃ��Ŏv�l���Ă���B����͂������I

���Z�������āu���̂��߂ɑ�w�ɓ��w�����̂��H�v���Ĕ���

��

���Z���̋}���Ȑ������Ԏp�Ɋ����I

����ȑ̌��͏��߂Ăł���{���Ɋ������I

�u�������������I�v���Ȃ̑��݉��l��F��

����ɐl����������Ȃ�I

����Ȃ鐬�������߂āA���⌤���ւ̈ӗ~����

��

���Z���ɐ�����͂�^�����`���[�^�[�B��

���x�͍��Z�����琶����͂�^������

���ꂪ�u������͂̃L���b�`�{�[���v�ł���

��

�u�����̂��߂ɕ����Ă���̂��H�������Ă���̂��H�v���l����

��

�u�Ȋw�̗͂�m���v

�Ȋw�ɂ͂���Ȃɂ��l������A������͂�^����\�͂�����̂��I

��

�Ƃɂ��������������Ȃ����I

��

�w�т�������͂ɕς��

�P�D���Z��������Đ�����͂�^���邱�Ƃ��ł��������͂����������I�@���Ȃ̑��݉��l��m��@

�Q�D�Ȋw�ɂ͂���Ȃɂ��l������A������͂�^����\�͂����邱�Ƃ�m��@�u�Ȋw�̗͂�m���v

�R�D�����ւ̋�̓I�ȖڕW��m��@������y�̂悤�Ȑl�����������I�@����������Ă���̂�

�S�D�v�l���y���ނ��Ƃ��ł����i���̎��ł��v�l���y���ނ��Ƃ��ł邩�ǂ����j

�T�D�Ƃɂ������������Ȃ�@�������������Ȃ�

�U�D��p���蔭���E�������̋�̓I�ȃm�E�n�E

�V�D�Ȋw�̐��E�̎Љ�l��b���̏K��

�W�D�Ǘ��E�}�l�[�W�����g�\�́i���[�_�[�́j���K��

��y�`���[�^�[������������̐S�\��������Z�\���w��

���≿�l�ς̈قȂ�l�Ԃƈꏏ�Ɏd����������K�̏�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���Ȋw�̐��E�̎Љ�l��b�����K��

���������̐S�\��������Z�\���w�Ԏ��H�I�g���[�j���O

�P�Ȃǂ̊w���͗D�ꂽ�㋉����@���Ȃǂ��璼�ڎw������

�����̊w�т�悢�h����

�����̎�����̌����Z�\���}�X�^�[����

��

�㋉���͐l�����g�D���Ǘ�����`�����X���^������

�l���d�����������Ȃ�����Ƃ������Ȃ���̂��H

�ꏏ�Ɏd���������Ȃ�l�ԂɂȂ�ɂ��ǂ���������̂��H

�����ւȂ��鑽���̊w�т�����

��

���≿�l�ς̈قȂ�l�Ԃƈꏏ�Ɏd����������K�̏�I

�l�Ԃ̋��������w���I�l�ԊW�ێ��Ή��\�͂̈琬

��

�x�������ď��������Ď��s���݂�ȂŃJ�o�[����

���̑g�D�ɂ����s��������e�ł��邨���炩��������

�������s����c��Ȋw��������

���ꂪ�\�͂������o���l�ԂƂ��Ă̐����𑣂�

��

�����̕s����X�g���X���Ԃ������ǂ��Ȃ邩��m��

�X�g���X���Ԃ������g�D�ɂȂ�A���̑g�D�ɂ͑��݉��l�͂Ȃ��I

�u�X�g���X��X�N�v�Ƃ��܂��������I

���z���邱�ƂŔ���I�Ȑ�����������I

�u�X�g���X��X�N�v�������@�l�Ԑ����̂��߁u�y�f�v�i���̐G�}�j�ł���

��

���[�h�������ꍇ�͂ǂ�����̂��H

��b�𑝂₹�I�v�l�̃L���b�`�{�[���𑝂₹�I

����̌���ɍ��킹���Ή��E��b�Ɏ������ށI

����̊�����ď��f�ł�����K���I

�`���[�^�[���炭�Ƃ��A�ʔ��Ȃ��Ă��A���k�̑O�ł͏��Ă��悤�I

��

�Ȋw�̐��E�̎Љ�l��b���i�l�ԗ́j���K��

��

�Ǘ��E�}�l�[�W�����g�\���i���[�_�[�́j���K��

���{���K�͑��̑�w���K�Ƃ͊��S�ɐ��i��ڕW���قɂ��Ă��܂���

���̍����K�́A�P�ɉȊw�Z�p��̌����邱�Ƃ�ړI�Ƃ����Ȋw����ł͂Ȃ��A��`�q�g�݊����Ȃǂ̕��q�����w�����E�d�q���������K�₱���̎����Ɋւ��鏬���ʂ��āA���_���}�����ƂȂ��Ȋw��v�l���G���W���C���Ȃ���A������Ȋw�̖{���ɔ��낤�Ƃ������̂ŁA�R���ԉ��ׂQ�S���Ԉȏ������v�l���J��Ԃ��A�������ʂ����Ƃ��Ȋw�I�v�l�ߒ��i��p�j�̎��H�I�g���[�j���O���s���܂��B

�Ȋw�̊y�����݂̂Ȃ炸�A�u�����̊w�тƑ傫�Ȋ����v��^���A�������C�Ɂu������́v�ɕς��悤�Ƃ����M�����������K�ł�����܂��B���݁A���{�l����܂��܂����C�����͂������Ă���܂��B�������A���̂R���Ԃ̎��K�Ō��C�����͂����߂����Ƃ��\�ł��B�R�N�Ԃ̍��Z�����������̂R���Ԃ̕����d���ƌ��������k������܂��B�i���k���z�����Q�Ɓj���Z����`���[�^�[�i�w������w���j�ɂ͍Ō�ɍ�������҂����܂��B

�������R���ԂŐ��k�B���u���̐l���ς�����Ǝv���܂��v�u���̂��߂ɕ����Ă���̂����킩�����I�v�Ȃǂƌ����Ă���܂����A����Ȕn���Ȃ��Ƃ͂��蓾�Ȃ��Ǝv��ꂽ�����̐搶���╶�ȏȂ̕��X���Q�ς���Ĕ[�����ċA���܂����B

�{���K�̃T�u�^�C�g���Ɂu�W���C�A���g�C���p�N�g�v�Ƃ��Ă���܂����A�Ȃ����̂悤�ȃ^�C�g�������Ă���̂��A�R���ԎQ���E�Q�ς��ꂽ���X�ɂ͔[���Ƃ������Ƃł��B

�܂����̎��K���I�[�v���L�����p�X�̂悤�ȒP�Ȃ�i�H�w������ł�����܂����B����́A���Z���ւ̏]���̐i�H�w���Ƃ͈قȂ�A�I������̂͑�w�ł͂Ȃ��u�l���v�A�w�ԑΏۂ́u���Љ�v�A���߂���̂͑�w���i�ł͂Ȃ��u������́i�ӗ~�j�v�A�d������͕̂��l�ł͂Ȃ��u�K���E�������v�A�����Ċw�ԈӋ`�́A�ł͂Ȃ��u�����邽���v�Ƃ������ƂŁA���̓��{�ɐ����Ă��邢�낢��ȓ���ƃ����N�����d�v�ȋ��炾�Ƃ������Ƃł��B�������ׂ��͊w�Z�ł͂Ȃ��l�ԂȂ̂ł��B

�u�����ɂ���Ίw�т���͂ɕς��邱�Ƃ��ł���̂��v�̓�����^���鋳��̖{�ۂɔ���L�����A����ł��I

�������K�ɂ����鋳��~�X�e���[��

���̍����K�ɂ͂�������̋���~�X�e���[������܂�

�u�Ȃ��A�v�l����ɂ���y���݂ɕς�����̂��H�v�u�v�l����ɂ���y���݂ɕς������ǂ��Ȃ����̂��H�v

�u�Ȃ��A�ނ�͓������Ɋw�ё������̂��H�v�l�Ɠ������̂��H�v�u�Ȃ��v�l���G���W���C���邱�Ƃ��ł����̂��H�v

�u�Ȃ��A�w�т���͂ɕς������Ƃ��ł���̂��H�v�u�Ȃ��A���C���̂��H�v

�u�������R���łȂ��A�{�l���M�����Ȃ��قǂ�������B����������̂��H�v

�u�Ȃ��A�l����ς��A���ɑ��鎋�_�܂ł��ς��������̂��H�v�u�Ȃ��A���������Ȃ����̂��H�v

�u�Ȃ��A�Љ�v���������Ȃ����̂��H�v�u�Ȃ��A�l����������Ȃ����̂��H�v

�u�Ȃ��A���������߂邱�ƂɂȂ����̂��H�����āA������ς������ƂɂȂ����̂��H�v�u�Ȃ��A�܂𗬂����̂��H�v

�E�E�E�����āu�Ȃ��A����Ȃ��������z���������Ă��ꂽ�̂��H�v

���̎��K�R���Ԃő����̊w�т�傫�ȏՌ��E���������k�ɗ^�����邪

���ꂪ������͂ɕς���C�ɍ��Z����ς��Ă��܂��̂͂Ȃ����H�I

���܂łɂ͂Ȃ�������������z���A�����̊w�т�傫�ȏՌ��E������

���̒�����N��ԂɂȂ��Ă��鎞��

������w���L�����A����ŏI�P�b���^�����

�˖җ�Ȑ����ŘA�������������Đ�����͂ɕς��

�˂��̌��������̂悤���͂̂��錾�t���A�����鐶�k���z���ł��I

���Z�����z���͖{���Ɋ����I�őf���炵�����̘͂A���ł���A�������鑤�ɂƂ��Ă������̊w�т�����܂��B�܂��A���{�����X�ɂƂ��Ă��u������́v�ƂȂ�R�����g�������q�ׂ��Ă���܂��B

�����̂��������z���������������I

�݂Ȃ�������C�����炦��Ǝv���܂��I

������

���Z�����z������킩����

<�Ȃ��@�{���K�ɂ������u�w�т���͂ɕς���v���Ƃ��ł���̂��H

�v�l����ɂ���y���݂ɕς�������A�l�����ς��I

�y�����v�l�͔��Ȃ��B����������Ɏv�l���Ă����I�����Ď����̒��Ɍ��������Ă����I

���������p : ���K�P���ځ��@�����Ǝv�l�̘A���I

���Z���͎������y����ł���ł͂����Ȃ��B

�P���ڂ���Ȋw�I�v�l�ߒ��i��p�j�̎��H�I�g���[�j���O�̘A���ƂȂ�A���i�o�����Ȃ���蔭���E�������̐��E�ɓ����Ă����I

�������A�o���������Ƃ��Ȃ��u�v�l�v�̐��E�͍��Z���ɂƂ��Ắu��Ɂv�ƂȂ�A�u���v�ƂȂ�B

���̋t�����ǂ̂悤�ɂ��ď��z���Ă����̂��H�I�ǂ̂悤�ɂ��Ďv�l����ɂ���y���݂ɕς���Ă����̂��H

���Z���͂����炪�������܂ł͘b���������苳���������肷�邱�Ƃ͋�����܂���B

���Z���̒��ɂ͂��Ȃ蓮�h���āu���ł���ȂƂ���ɗ��Ă��܂����̂��H�v�ƌ������҂��������܂����A�N��l�E�����邱�ƂȂ��A�����̎��K�ɎQ�����Ă��܂��I����͂Ȃ��ł��傤���H

���̓��̓Y�o���u�l�������Ȃ�A�����������Ȃ邩���v�Ƃ������Ƃł��傤�B���Z���ɂƂ��Ă킩��Ȃ����Ȃ荂�x�Ȃ��Ƃł��v�l�������Ȃ藝���������Ȃ�A�܂�{���K�ł́u�v�l����߂Ȃ��Ŏv�l���Ă��܂��v�悤�Ɏd�g�܂�Ă���킯�ł��B

�������t�����瓦���Ȃ��ō��Z���͌������Ă����̂ł��I

�ł����̎d�g�݂Ƃ́H����m�E�n�E�Ƃ́H

���������p : ���K�Q���ځ��@���Z���ւ̏W������J�n�@�����̍l���\����I

�P���ڂ̎������ʂ͑z��O�u�Ȃ����H����Ȕn���ȁI�v�̘A���ł��̓��h�̒�

���悢�捂�Z���ւ̏W�����₪�J�n�����I�@���Z���Ɏ����̍l���\���Ă��������܂��B

�r�r�����Z���I�@�������A�ǂ��ƂȂ��y�������I�@��Ӓx���܂ōl���Ă������Z���͔��\���������ȁE�E�E

�ǂ�ǂ\���s���A����̉�������X�ɓW�J�I

����܂ł͋����������������Z��������e���V�������I

�������A�܂������͕s���S�E�E���Z���ւ̎���͂���ɑ����B

���x�͊e�ǂ̊w���w���҃`���[�^�[�������Z���ւ̎���̘A���I

�����Ȃ�Ƃ��ƂȂ������Z�����ق��Ă͂��Ȃ��I�`���[�^�[�ւ̗��̎���ʼn��킾�I

�����A���̎���͂���Ȃ鎿��ŕԂ��Ă��āE�E�E���Z���̃e���V�����͏オ�葱����I

�����āA���Z�����炪�u�Ȃ�ł��I�H�v�Ǝ��X���ɋ^�₪������

��蔭�����ǂ�ǂ�v�l�ɂ͂܂��čs���I

���ꂪ�A�����K�������u�v�l�̃L���b�`�{�[���v�ł���B

���Z���Ƒ�w�����݂��Ɏ��^������A�����Ďv�l���G���W���C����I

�`���[�^�[�B�͎��₷�邾���ł͂Ȃ��B���Z���������ł���܂Ńq���g��^�������ꏏ�ɍl���܂��B

����A�����ł������Z���͑��̍��Z���ɉ�����ċ�����悤�ɂȂ�B

�����ł܂��܂������ɋC�t���v�l����蔭������B

�����Ă��̊Ԃɂ��v�l�͋�ɂ���y���݂ɕς���Ă����I

���������p : ���K�R���ځ��@�Ō�̉ۑ�͂��悢�搶�k���\��I�@���Z����������I

�`���[�^�[�ւ̎���͋�����邪���Z���͎��͂ʼnj���ʐ^�͂��v���X�~�h�n�}��`���˂Ȃ�Ȃ��I

�F�B�Ƃ̒k���͋�����Ȃ��I���S�Ȍl���Z�ƂȂ�I

�u�����F�B�Ƃ͈Ⴄ�I�Ȃ����H����Ȕn���ȁI�v���Z���ɂ܂��܂����h������p�j�b�N�͍ō����ցI

�Q���ڂŎ��K�̓���z�����Ǝv���Ă������Z���A���܂ł��Ȃ�]�T�����������Z����

��C�ɋꋫ�Ɋׂ� �v�l�� �͂܂�I

��l��l�ƃN���A�������Z�����犽�����オ��I

��������������Ȃ���v�l���鍂�Z���I����ł����߂Ȃ��Ŏv�l���Ă���B����͂������I

�����ĉ��Ƃ����͂ŋ������z�������Z���ɒB�����̔��݂��E�E

�����Ėڂ�������ƋP���E�E���ꂵ�܂��E�E

����������`���[�^�[�B���v�킸���ꂵ�܂��E�E�����č��Z�����猳�C�����炤�I

���Z������w�������Ȃ̑��݉��l��m��A

�u���̂��߂ɍ������Ă���̂��v�ɂ��ċC�t�����ƂɂȂ�B

���ꂪ�����K�̍ŏI�ڕW�ƂȂ�u������͂̃L���b�`�{�[���v�ł���B

���Z���Ƒ�w���݂͌��̑��݉��l���m�F���A�݂��ɐ�����́i�S�̃G�l���M�[�j��^�������B

���̂悤�ɂ��āu�w�т�������͂ɕς���v���ƂɂȂ�B

�u���̂��߂ɍ������Ă���̂��H�v�Ƃ����C�V���[�Y�̖{���ɂ��ǂ蒅���B

�`���[�^�[����̃T�C�G���X�˂����݊J�n���I

�`���[�^�[�Ƃ̎v�l�̃L���b�`�{�[���F

���Z�����ق��Ă͂��Ȃ��I�`���[�^�[�ւ̗��̎���ʼn��킾�I

���Z���̉s���T�C�G���X�˂����݂Ƀ`���[�^�[�����I

�`���[�^�[�͍��Z���������ł���܂Ńq���g��^�������ꏏ�ɍl���܂��B

���͂ł킩��܂Ŏw������`���[�^�[�@���������͌���Ȃ���I

���悢�搶�k���\������Ă��܂�

�v�l�ɂ͂܂鍂�Z���@���͂Ő����ɂ��ǂ蒅���邩�H�I

�q���g�͗^���邪���͌���Ȃ���I

�e���r�J���������Ƃ������Ɏv�l���鍂�Z���I

�搶�����Z�����@�v�l�E�v�l�E�v�l

�u�����F�B�Ƃ͈Ⴄ�I�Ȃ����H����Ȕn���ȁI�v���Z���ɂ܂��܂����h������p�j�b�N�͍ō����ցI

�`���[�^�[�����������I����I���ƈ�����撣��I

�킩�����I�I�@�`���[�^�[�������I�@�������A���͂܂��v�l���@���������I

���̉ۑ�p���ɂ͂R���Ԃ̒B�������l�܂��Ă��܂��I

�����Z�����z�����͌��ʁ�

�����Z�����z�������́w�@�@�@�@�x

�����̖{���K�ɂ����āu�w�т���͂ɕς����v���Ƃ��ł���̂��H��

�{���K�̖ڕW�͑���ɂ킽�邪�A���̏d�_�́A�T�C�G���X��v�l���G���W���C���邱�Ƃ�ʂ��āA�����̊w�т�傫�Ȋ�����^���邱�ƂŁA��ҒB�����C�ɂ����̊w�т��u�ӗ~�������v�ɕς��邱�Ƃɂ��邪�A���z���⎖��w���A���P�[�g�ɂ������肻�̐��ʂ��L����Ă���B�������A���炽�߂čl���Ă݂āA���̖{���K�ɂ����āu�w�т���͂ɕς���v���Ƃ��ł���̂ł��낤���H

����̊��z���ɂ́A�{���K�Łu�w�т���͂ɕς����v���Ƃ��ł���̂͂Ȃ����H�ǂ̂悤�ɂ�����u�w�т���͂ɕς���v���Ƃ��ł���̂��Ƃ����錍�����m�ɏq�ׂ��Ă���B���̔錍�Ƃ̓Y�o�������āu�v�l���G���W���C�ł��邩�ǂ����v�ɂ������Ă���Ƃ������Ƃł���B

�ł́A���Z���Ɂu�v�l���G���W���C�������v�ɂ͂ǂ̂悤�ɂ���悢�̂��B�����ɂ���̂����ƌ����Ă������K�̂��̂��ł����`���[�^�[�B�̂�������M�Ƒ�z��������Z�\�ł��邱�Ƃ��A�����̊��z���ɖ��m�Ɏ�����Ă����B

�܂�A�`���[�^�[�Ƃ̎v�l�̃L���b�`�{�[�����v�l�ɂ͂܂菟��Ɏv�l���J��Ԃ����v�l�������قǐV���ȋ^������遨�厖�Ȃ��Ƃ͓����ł͂Ȃ��v�l�ߒ��ł��邱�ƂɋC�Â����v�l���y���ނ��߂ɐV���Ȋw�т����������̂��߂Ɋw��ł���̂��ɋC�Â����v�l���y���ݐl�����y���ނ��߂Ɋw��ł������t�ɕ������͎v�l���y���ނ��Ƃ��ł��Ȃ����A�l�����y���߂Ȃ����w�m���͎����Ă��邾���ł͈Ӗ����Ȃ��A�l����ޗ��Ƃ��Ďg���鎞�ɂ������݉��l������̂��Ǝv���܂��B�x

�Ƃ������Ƃł������B

���̓��{�l���v�l�������X���ɂ���̂��ɂ��Ă����z���̒��ɖ��m�Ɏ�����Ă���B�ˍ��Z�����z��

�w���m�̖��ɗ������������Ƃ͊댯�Ȃ����ł��B�Ȃ��Ȃ炻�̓����ɂ͖����̉\��������A�������邱�Ƃ��ł����ɏI����Ă��܂���������Ȃ�����ł��B�x

�������A�w�`���[�^�[����Ɂu�Ȃ�ł��H�v�ƕ����Ɓu�Ȃ�ł��Ȃ��`�v�ƌ����A�܂��܂������ōl�������Ȃ�܂����B�x�w���Ȋ������A���x��������܂Ő������Ă�������l�q�����̒��߂����Ă����S�����Ă����܂����B���R�Ɏ����ōl�����������Ă��ꂽ�`���[�^�[����̂��A�ŁA�r�����玩���ŁA�����Ȃ�̍l�����ŁA�����œ������o�����Ƃ̊y�������킩�邱�Ƃ��o���܂����B�x�Ƃ����悤�ɁA�`���[�^�[�Ƃ̎v�l�̃L���b�`�{�[���̌J��Ԃ����w���̊Ԃɂ��v�l���炢���̂���y�������̂ɕς�菟��Ɏv�l���킩��킩��قNj^�₪�����Ă����x�w���܂ł́u������������Ȃ��Ɗy�����Ȃ��v�Ǝv���Ă������A�����K���I�������ł́u�������������l���邱�Ƃ͊y�����v�Ǝv���悤�ɂȂ�܂����x�w�������d�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��A�ǂ����Ă����Ȃ邩�l��������Ӗ�������x�w�������͎����������l���邱�Ƃ��y���ނ��߂ɕ����Ă���̂��x�Ǝ�̓I���ӎ��I�v�l�ւƕς��Ă����B�@

�v�l���炢���̂���y�������̂ɕς�������@�w�u�w�ԁv���Ƃ̖{����u�l����v���Ƃ̑�����킩�������ƂŁA�Q���O�ɔY��Ŗ����Ă������Ƃ�����A�����̒��Ō��������Ă����悤�Ɏv���܂��B�����ł���Ƃ����̂͒P�Ȃ�O��ł���A�w���Ƃ��ǂ̂悤�ɐ������ĉ��p���y���߂邩�A�Ƃ�����������ۂǑ�l�ɂȂ����Ƃ��ɑ���Ƃ������_�ɂ킽���͎���܂����B�x�Ƃ����悤���w�т�������͂ɕς�����ƂɂȂ�B

�w�v�l����ɂ���y���݂Ɋ�������������ŁA���Ԃ������Ƃ����Ԃɉ߂��Ă��܂����B����ƈ��������ɁA���̉����ɂ��ウ���Ȃ����́|�傫�Ȋ����Ɛ�������|����ɓ��ꂽ�x

�`���[�^�[�̌��ȁu�ǂ����낤�ˁc�Ȃ�ł��ȁH�v�̌J��Ԃ��ɑ��A�w���̓�𖾂炩�ɂ��ă`���[�^�[����������������x�Ǝv���A�F�X�ƒ��ׂ���F�B�Ƌc�_������ƈ���ꓬ���Ȃ�����w���K�ɎQ�����͂������̂��ƁA�ƂɋA���Ă��������ȂɈ�̂��Ƃ��W�����čl�����̂͏��߂��ł������A�����̂��Ƃ��l���邱�Ƃ��y�����āA�Q�s���Ŗ������ڂ�������Ȃ����x���K�ɗՂ�ł����B�����āw�l�����Ƃ����Ă����ʂ��Ă��Ȃ��Ă߂��Ⴍ����ȍl���������肵���̂ł����A�`���[�^�[����́u���������l�����͂����������ˁB���Ⴀ����͂ǂ��l�����́H�E�E�E�v�Ƃ��������œ����ɂ��ǂ蒅���܂ňꏏ�ɂ����Ă��������܂����B�x�w���̓����玩���ōl���邱�Ƃ��ǂꂾ���y�����đf���炵�����Ƃ��Ƃ������ƂɋC�Â��܂����B�x�Ƃ����悤�ɁA�`���[�^�[�̌��ȁu�ǂ����낤�ˁc�Ȃ�ł��ȁH�v�̈Ӗ����w���B�Ɏ��͂ōl���ĕ������Ċ�т������Ăق������炾�����x�ƋC�Â����ƂɂȂ�B

�������A�`���[�^�[�̎v�l�ւ̂������͂���ŏI���Ȃ��B�w���̂����������Ŏv�l�̌J��Ԃ����s���Ă����܂������A���̒��ł��A���̊��p�̎d�����������������Ă����Ƃ��ɂ́A�ƂĂ��Ȃ��Ռ��ł����B�ЂƂ����������Ǝv������A�`���[�^�[���A����ɂ��̐�̓����A�������́A���̖��̑O������ɂ��ĕ����Ă��܂����B�x

�w�������炩�����ł��B�ł��킩�����Ƃ��A�����ł��Ȃ�ł��킩��Ȃ����ǂ��������������āA�`���[�^�[����Ɂu���̊��o�厖�ɂ��Ăˁv�ƗD���������Ă�������Ƃ��A�}�ɋ��������ɂȂ�܂����B�Ƃ�����������Ƌ����܂����B���v���Ɖ�������ȂɊ����������̂��Ǝv���܂����A���̎��͖{���Ɋ������܂����B�ł��Q���ł��Ė{���ɂ悩�����ł��B���̑傫�ȗ��R�́A�`���[�^�[�̊F����ɂł��������Ƃł��B�x

������

�{���K�̖��@�́@���{��̊w���`���[�^�[�ł��I

�{���K�́A��w���@�������炫��P��������͂Ɉ�ꂽ��҂ɂ��鋳���ł��I

���̂悤�ɂ��̍����K�͓��{��̃`���[�^�[�B�̑��݂Ȃ��ɂ͐������Ȃ����Ƃ����킩�肢��������Ǝv���܂��B

���g�{�����̂悤�ȑf���炵���`���[�^�[�B�ɂ��������ƂɊ��ӂ��܂��B

���̎��K�̋���I�{���͍��Z���ւ̋���݂̂ł͂Ȃ��A�����{���K�̖��ł���w���`���[�^�[�̈琬�����ɂ���܂��B�܂�A�ȉ��̂悤�Ɂu��w���@�������炫��P��������͂Ɉ�ꂽ��҂ɂ��鋳�炱���{���K�̖ړI�Ȃ̂ł��I�v

�����Z�����z�����灄

�w�`���[�^�[�̕��X�͎��̓���ƖڕW�ɂȂ�܂����B����Ȃɖڂ��P���A������͂Ɉ�ꂽ��w���Ɏ��͍��܂ŏo�������������܂���B��������ȑ�w���ɂȂ肽���Ƃ���������v�����̂����߂Ăł��B�����ɑ���p���A�Ȋw�ɑ���v���Ȃnj��K���ׂ��_����������A�����������h��������ł����B����ȃ`���[�^�[�̕��X�����Ă���ƁA���R�ƕ����悤�Ǝv����悤�ɂȂ�A������͂��N���ė���̂ł��B�x

�w���߂ĐS�̒ꂩ�琶���Ă��Ă悩�����Ǝv���܂����@�u�l�Ԃ��Ă���Ȃɕς�����v�Ɛ����o�邭�炢���̍����K�̑O��Ŏ��͕ς��܂����x

�`���[�^�[�͂��낢��ȋ��ނ��J�����܂��I�@���k�u�킩�����I�v�`���[�^�[�u������I�v

�Ǖʃ`���[�^�[�~�j���ƁF�ǂɂ���ĈقȂ���I�Ȃ��̂���ł��I

���Ă��鍂�Z�������͍����K�̃`���[�^�[�ɂȂ芴����`���Ă��܂��I

�������K�̖��͊w���w���҃`���[�^�[�ł���

�{���K�ł̊w���w���҂��`���[�^�[�ƌĂ�ł���B

�{���K�̃`���[�^�[�Ƃ́A��ʓI�Ȃs�`�̂悤�ɘe���ł͂Ȃ��A�s�`���x�����͂邩�ɒ���������\�͂������w���w���҂ł���A���A���K�̖��ł���B����ƁA��ʓI�ȍ�����K�ł͎�u���鍂�Z���݂̂�����Ώۂł��邪�A�{���K�ł͍��Z���݂̂Ȃ炸�A���Z����������`���[�^�[���g������ΏۂƂȂ�A�w���҂ɂȂ邽�߂ɏ\���ȋ���⌤�C���A�傫�Ȋw�тƐ����邱�ƂɂȂ�܂��B

�{���K�́A���Z�������w���E�@���܂ł����炷�鑍���I�ȋ���V�X�e���ƂȂ��Ă���܂����Ƃ����Ӊ������B

�{���K�����Q�ς��������A�{���K�̖��ł���`���[�^�[�������������I

�����K�̖��́A�u���{��̃`���[�^�[�v�ł��I�@

�Q�ώ҂̓`���[�^�[�����ɗ����܂��I�@[ �V�l����̓O�� ]

�u�����̑Ώہv�ł���`���[�^�[�I�т��d�v�Ȗ��@���s�K�i�҂͍̗p���Ȃ�

[�`���[�^�[�̗p�̊�͈ȉ��̒ʂ�]�@

�@�T�C�G���X��������D���ŃG���W���C�ł���

�A��b�w�͂��������肵�Ă���

�B���̎��K�̎�|���\���������Ă���

�C���Z���Ɋ�����^����̂ɏ\���Ȑl�ނł���

�����k���z���ɂ悭�o�Ă��镶�́�

�u���̂��C���N���Ă����I�v�u���������ɂ��C���o�Ă����v�u���̂��߂ɕ����Ă���̂����킩�����I�v�u���������̂悤�Ȑ����b�゠��l�������������v�u���̐l���ς�����Ǝv���܂��v�u������ǖʔ����v�u�v�l���y�����v�u�l���邱�Ƃ̑�����w�v�u���s���瑽���̂��Ƃ��w�v�u�����E���ʁE�f�[�^�ɑ���p�����w�v�u�p���[�����炦���v�u������������Ȑl�ԂɂȂ肽���v�u�����̐l���j�Ɏc����̂������o���v�u�l�̐l���̒��ōł��[���������Ԃ������v�u�������l�����@�o�������l�Ԃ�ς��Ă����v�u�����������`���[�^�[�ɂȂ��č��Z�����w���������v�u���߂ĐS�̒ꂩ�琶���Ă��Ă悩�����Ǝv���܂����v

�w�l����ς���قǂ̂��̂������R���Ԃł��I�x�@

�t�ɁA�l����ς�������K�ł���Ƃ������Ƃ́A���������Ȏp���ł̎Q���͍��Z���ɂƂ��ċɂ߂Ċ댯�ł��̂ł����ӂ��������B

�u������́v�͗^��������̂ł͂Ȃ������̎�̓I�ȐS���琶�܂����̂ł��I

���Q�������i�e�Z���������K�{�j��

�@ �R���Ԃ̑S�Ă̎��K�ɕK���Q���E���C�ł�����B

�A ���K�I����A���̎��K�Ɋւ��銴�z��(1000�����x)�E�A���P�[�g�E�ۑ��K����o�ł�����B

�B ���̎��K�ɕK�v�ȗ\���m��(��`�q[�c�m�`]�E�y�f[�^���p�N��]�E���N�g�[�X�I�y����)���w�K���鎖�O�w�� �ɎQ���������B�@

���C���؏����^

�R���Ԃ̑S�Ă̎��K�ɎQ���E���C���A���z���E�A���P�[�g�E�ۑ���A��o�������ɂ́A�C���؏�������w������^�����B

�����O�w�K�d����

�{���K�̏d�_�ڕW�́A�T�C�G���X��v�l���G���W���C���邱�Ƃ�ʂ��āA�����̊w�тƑ傫�Ȋ�����^���邱�ƂŁA��ҒB�����C�ɂ��u�ӗ~�����́v��^���邱�Ƃɂ���܂��B�v�l�Ƃ͏�p�ł��B��b�m���E��Ȃ��ƍ���̒T���I�����Ŏv�l���G���W���C�ł��܂����̂ŁA��������Ƃ������O�w�K���s���A���K�����葽�����̂ɂ��邽�߂̊�b��{��^����悤�ɎQ���Z�ɂ��肢���Ă���B

���K�����͍Œ���̒m�������ƂɎ������ʂ��v�l���A���̌��ʂ��炳��Ɏ��̈����e�ǂŎv�l���A�lj����������̎��K���ɍs���B�����āA���̂��ׂĂ̎������ʂ��牽�������ĉ��������Ȃ��̂����e���ōl���ĉ����Ƃ��̌��؎��������|�[�g������o������B

�܂��A���O�w���ł́A�Q���҂S�\���E�}�i�[�E���[���̓O����s���B���ɁA���K���̎v�l�Ɋւ��郋�[����O�ꂵ�Ď�点�A���l�̎v�l��W�Q���Ȃ����Ƃ�`����B����ɁA�u���C�v��u������́v�͗^��������̂ł͂Ȃ������̎�̓I�ȐS���琶�܂����̂ł��邱�Ƃ�`���A�g�I�Ȏp���ł̎�u�A������Ȃǂ��������Ȏp���ł̎�u���ւ���B�����ł����B�����̂Ȃ��܂��K���I����ƁA�܂��܂��u�����������v�ɂȂ萶����͂������̂ŁA���������Ȏp���ł̎Q���͍��Z���ɂƂ��ċɂ߂Ċ댯�ł���B

�����O�w���i�e���Z�Ŏ��{�j�� [��]�g�{����̐����Ȋw����f�W�^���R���e���c�g�p

���̎��K�ɕK�v�ȗ\���m��(��`�q[�c�m�`]�E�y�f[�^���p�N��]�E���N�g�[�X�I�y�����Ȃ�)���e�Q���Z�Ŋw�K����B

�c�m�`(��`�q)�ƃ^���p�N��(�y�f)�̍\���Ɠ����ɂ���

��`�q����̊�b�m���E�I�y�������Ȃǂ̐����@�����Ӂ@�@�@

���K���{���̏���͏h��ƂȂ莖�O�ɍl���Ă��� ���K���ɍ��Z���ɔ��₷��

���O�w�K�����܂��Ȃ��I�@�����K�͐\�����L���⎖�O�w�K����n�܂��Ă���܂��I

���������ł͎Q���ł��܂���I

���v�l���G���W���C���邽�߂̃��[����

�P�D���K���{��(���P�`18)�ɂ���11�̐ݖ��ʂ��āA���_���}�����Ȋw��v�l���G���W���C����B

�@���K���Ɋe�ݖ�̉E������s�����A����܂ł́A���_���}�����A�܂������ōl����I

�A����͂n�j�����A�������Ă͂����Ȃ��B�����̃`�F�b�N���n�j�B�������A�l�I�ɐ\���o�邱�ƂƂ��A���̓����́A�F�l�Ȃǂɑ������Ă͂����Ȃ��B

�B������I����Ă��킩��Ȃ��҂́A�O��I�Ɏ��₵�A�R���Ԃ����ė����ł���悤�ɓw�͂���B����ς݂̖��́A���k�Ԃł��������ɑ��ݎ���E�����������s������ɗ�����[�߂Ă��������B

�Q�D�e�ݖ�ɂ��Ă݂Ȃ���ɔ��₵���\���Ă��������܂��̂ł�������l���Ă����Ă��������B�`���[�^�[�ւ̊m�F�E����͂n�j�ł�����ǂ�ǂ�s���Ă��������B

�R�D�K������������O�ɂ͂��̌��ʂ�\�z�����͂Ŏc���B

�������ʂ��o���������ώ@���ĕ��͕\������B

�����̌��ʂ��牽�������ĉ��������Ȃ��̂��]�����͂��s��

���\�z�ʂ�ɍs���Ȃ����Ƃɂ��Ắu�Ȃ����̂悤�Ȃ��ƂɂȂ����̂��v���l���A�e���ʼn����𗧂Ă� �����ɂ͕K�R���E����������I ��������̃��b�Z�[�W���~�߂悤�I

�����s���Ă��炪�T�C�G���X���I�\�z�ʂ肢���Ȃ��Ƃ������`�����X���I

��������Ǔ����Ȃ��Ŋ撣���čl���āA�C���p�N�g���闝���ւƂȂ������̊w�тĂ�������

�S�D�����̉������q������s���u�v�l�̃L���b�`�{�[���v���y�������I���F�l���m�E�`���[�^�[�E�搶�Ƃ̌�

�T�D���҂̉����ւ̔�]���s���Ƃ��͘_���I�ɂ��̖��̖{�����w�E�����̑ΈĂ��w�E���Ă��������B

�T�C�G���e�B�t�B�b�N�˂����݂��}�X�^�[���悤�I

���\���e�������ς��ȂƎv������A�u�������낢���\�ł����A�����ςł͂���܂��H���������Ă��܂��H�v�Ƃ����悤�ɁA���̖��̖{�����w�E���Ă����Ă��������B�����āA���̑ΈĂ��l�������A�ꍇ�ɂ���ẮA���̑ΈăA�C�f�A���w�E���āA�u���̈Ă͂������ł����H�v�Ɩ₢�����Ă݂�B���̂悤�ȃT�C�G���e�B�t�B�b�N�˂����݂�v�l�̃L���b�`�{�[�����T�C�G���X�̑�햡�̈�ł��B�݂Ȃ������Q������w��ł̂��Ƃ�͂܂��ɂ��̂悤�ȃT�C�G���e�B�t�B�b�N�˂����݂�v�l�̃L���b�`�{�[���̌J��Ԃ��ł��̂ŁA���̎��K�ł���������K���ĉ������B

���{���K�̂˂炢��

�u���Z�����l����ς��A��w�����@������!�v�� �Ȋw�⌤���ւ̈ӗ~�ɓ_������u��i���P�b�g�v

�P�j���̎��K�́A�P�ɉȊw�Z�p��̌����邱�Ƃ݂̂�ړI�Ƃ����A��`�q�g�݊����Ȃǂ̕��q�����w�����₱���̎����Ɋւ��鏬���ʂ��āA���_���}�����ƂȂ��Ȋw��v�l���G���W���C���Ȃ���A�����̖{���ɔ���B

�Q�j�s�̂̎����L�b�g�͈�ؔr�����A�ɗ͂��ׂĂ̎����菇�E�����̌������A���̈Ӌ`���l���邱�Ƃɂ���ĉȊw�̖{���ɔ���A�u�킩��Ƃ������Ɓv����̂ǂ��������ƂȂ̂����w�ԁB

�R�j������ʂ����Ȋw�I�v�l�ߒ��i��p�j�̎��H�I�g���[�j���O���s�����A�u�Ȋw�I�v�l�Ƃ͉����v����͂��߁A��蔭���A�����̐ݒ�A���؎������āE���{�A�������A���m�ւ̒���Ȃǂ����n�̌����Ȃ���A���̊y�������т�B

�S�j�{���K�ł͎�ҒB�͑����̋������z���Ă������ƂɂȂ邪�A���̉ߒ����u�傫�Ȋ����ƏՌ��v(�W���C�A���g�C���p�N�g)��^�����邱�Ƃɂ���āA�Ȋw�ւ̈ӗ~�A�����ւ̊�]����������݁A�u�����̂��߂ɕ����Ă���̂��v�����炽�߂čl�������A����̗͂ł��̓����ɓ��B������B

�T�j�������������̑�w�����⌤����������̌������邱�Ƃɂ���āA��萳�m�Ȑi�H�I�����\�ɂ���u�Ȋw�I�L�����A����v�ł���B

�U�j���Z�����w�������w���́A�����Ԃ̎w���⏀���������s�����ߑ����̂��Ƃ��w�сA���I�Ȑ����𐋂��A�@�����������Ă��܂��B������݂�����w�����Ɋ������u��w�ɉ��̂��߂ɓ��w�����̂��H�v������x�Ċm�F���A�Ȋw�⌤���ւ̈ӗ~�ɍēx�_������u��i���P�b�g�v�̂悤�Ȗ�ڂ��ʂ����B

�V�j���ȋ���⍂��ڑ�����̃m�E�n�E��`���邽�߂Ɍ��C�҂̎�����s���B���Z���ƈꏏ�Ɏ��K��̌����Ȃ���A���Z�����R���Ԃłǂ̂悤�ɕω����Ă����������Ă��������B����́A�P�Ȃ鋳�����C�Ƃ͈قȂ�A���Z���̑��݂��鋳�猻��ł̎��n���C�ƂȂ�A����Ƀ��x���̍������ʂ����҂ł��錤�C�ł�����B

���{���K�ɂ͂R��ނ̊��������遄

���K���e�E�����Љ�E�u�`�E�l���E�����@��Ȃǂ��ׂĂ������̑Ώۂł���A�u�����̑Ώۂɑ�����́v�ɂȂ��Ă��邩�������Ă���

�{���K�ɂ́A�u���R�Ȋw����̊����v�u���荎������̊����v�u�l�Ԃ���̊����v�̂R��ނ̊���������B

���ɁA�����̑ΏۂƂȂ�`���[�^�[(��w���E�@���w����)�́A���K�̖��ł���A�D�ꂽ�`���[�^�[���琬���A���̎��K�̖ړI��Ӌ`�y�ї��ӓ_�𗝉������A����������Ȃ��Ő��k���炪�����ɂ��ǂ蒅���܂ŗU���ł���悤�ɋ��炷��B

�u�����̑Ώہv�ł���`���[�^�[�I�т��d�v�Ȗ��@���s�K�i�҂͍̗p���Ȃ�

[�̗p�̊]

�@�T�C�G���X��������D���@�A��b�w�͂��������肵�Ă���

�B���̎��K�̎�|���\���������Ă���@�C���Z���Ɋ�����^����̂ɏ\���Ȑl�ނł���

���Q�����Z�����z������X���������́F���Z���ɂ����I����ɑ���]����

�u�{���Ɋy�����Ǝv���ɂ͂��̖{���Ɍ����������Ƃ���ł��v�i�Q�����Z�����z���̌��t0808�j

�g�m�[�x���܋��ނ��g�p���Ă��{�����������^�̊�����w�тɎ���Ȃ���ΈӖ����Ȃ��I�h

�����Z�����z�������́u�@�@�@�@�@�v

���̍����K�ł́u�v�l���Ȃ��痝�����邱�Ƃ̈Ӌ`�v���݂Ȃ���ɓ`���Ă��������̂ł��I

���̍����K�̖ړI�̑����́A�T�C�G���X��v�l���G���W���C���邱�Ƃ�ʂ��āA��҂����C�ɂ��u������́v��^���邱�Ƃɂ���܂��B

�u�R���ԂƂ������Ԃ͎��̐l���̒��̎��Ԃł́C�ق�̈�u�̎��Ԃɉ߂��Ȃ��B�����C���̂R���Ԃ͎��̐l���S�̂ɁC�W���C�A���g�C���p�N�g��^�����B�����J��Ԃ���鎞�Ԃ������߂����Ă��邾���̎��ɁC������͂�^���Ă��ꂽ�B����ȂR���Ԃ������B����������̂ł͂Ȃ��C���炪��̓I�ɓ����C�����̗͂Ől�������Ă������Ƃ��w�B�v�u�I��������̓��͂����Ǝ��K�ɍs�������Ǝv���Ă��܂����B�����̒��ł��̎��K�͎v���o�ɂ���������܂���B�ǂ�ȂƂ����A���̎��K�����������獡�̎���������̂��Ǝv�������ł��B���ɂƂ������̌o���͑̂̈ꕔ�ł��B�S�Ă̂��Ƃ�����̎�����傫���ς��܂����B�v

�����̊��z���ɂ���悤�ɂ��̐��ʂ��q�ׂ��Ă���܂��B

�܂��A���Z���̐��̐��ɂ͌���������������܂��B���Z�������I�ȋ�������̂悤�ɕ]�����Ă��܂��B���̎�ҒB�̔ߖ̂悤�Ȑ���^���Ɏ~�߂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��ƍl���܂��B

�u�ŏ����Ȋw������Ăǂ�Ȋ�����������낤�ƕs�v�c�ȋC�����ł����B�v�u�����C�P�l�ōl���邱�Ƃ����܂肵�Ȃ����ɂƂ��āC�P���ڂɌ���ꂽ�w�v�l���G���W���C����x�Ƃ������Ƃ͍ő��C���m�̐��E�ł����B�����C�l����̂Ȃ�Ăǂ����y�����낤�Ǝ��K�O�܂Ŏ��͎v���Ă��܂����B�v�u���܂ŁA���ȂŖ{���ɓ����g���čl����Ƃ������Ƃ͂Ȃ������B���ƁE�������ׂċ��ȏ��ɍڂ��Ă��邱�Ƃ��@�B�݂����ɐi��ł����Ƃ�������������������Ƃ��Ȃ������v�u�v���ʂ�̌��ʂ��o��ΐ����C�o�Ȃ���Ύ��s�ƌ��߂��邾���̂܂�Ȃ�����������Ă����ƍ��ɂȂ��Ďv���܂����B�v�u���Ƃł͌����狳�ȏ��ʂ�̓������o����悤�ɍl����ꂽ�������A���O�ɔz��ꂽ�v�����g�ɉ����čs�Ȃ������ł��B���̕�����鑤�Ƃ��Ă͋��ȗ��Ă����Ȃ��čςނ̂͊y�ł����A���ʂ��������Ă���ȏセ���Ɂu�W���C�A���g�C���p�N�g�v�͂���܂���B�v�u�l���Ă���ԁA���R�Ȃ�ĂȂ�ł��������A�ƕ����������Ȃ��āA�l���邱�Ƃ̓���╁�i�����Ă���Ƃ��Ɏ����͂��܂肶������l���Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����ƋC�Â��܂����B�v�u���Z�̎��Ƃł͗��R�͂킩��Ȃ����Ƃ肠�����o���Ă������Ƃ��������x�X����܂��B�v

�Q�����Z���̂����̕��͂����{�̗��n�i�w��]�̍��Z���̌����@���Ɏ����Ă���B�u�Ȋw������Ċ����ł���͂��͂Ȃ��A�v�l�̂ǂ����y�����̂��킩��Ȃ��v�ȂǂƎv���Ă��鐶�k�B�́A���Ȃ̕����������̂��߂ɂ���Ă����̂ł��傤�B�������A���̎��K���I�������A�u�{���Ɋy�����Ǝv���ɂ͂��̖{���Ɍ����������Ƃ���ł��v�i�Q�����Z�����z���̌��t�j�Ƃ���������O�̂��Ƃł͂���܂����A���{�l���ߋ��Ɏ̂ċ������^���ɍ��Z�����炪�C�Â����ƂɂȂ�܂��B�܂�A�w�Z�ł̗��ȋ��������́A�{���ɑ��^���Ɍ����������Ă��Ȃ�����y�����Ȃ��ƋC�Â����Ƃ������Ƃł��B�ł́A�{���Ɍ����������Ă��闝�ȋ��������Ƃ͂ǂ��������̂ł���̂��H����́A���Z���̖{���K�Ƒ��̎��K���r�����ȉ��̊��z���Ȃǂ̒��ɂ������莦����Ă���B

�u���̎��K�ł́A�ώ@����蔭������p�������̐ݒ聨���؎������ā����������s���A�����ƈقȂ��Ă����������V�������؎����̗��Ă���J��Ԃ��A���ꂪ�{���̎������Ǝv���܂����B�v�u���̑�w�Ȃǂ֕��q�����w�̎��K�ɍs�������Ƃ�����܂����B�������C�����ő̌������d�C�j�����`�q�g�݊����̎����ł́C�����̓��e��Ӗ����قƂ�Ǎl�����C�����فX�Ǝw���ʂ�ɍs�����Ă��������ł����B���̌��ʁC�d�C�j���ŏo�Ă����o���h��C��`�q�g�݊���������Č���悤�ɂȂ����咰�ۂ����Ă��C�����⊴���ƌĂׂ�悤�Ȃ��̂͂��܂芴�����܂���ł����B����������̎��K�ł́C��`�q�g�݊����̌�������C����⎎��̈Ӗ��܂łЂƂЂƂC�`���[�^�[����̃q���g�𗊂�ɃO���[�v�̐l�B�Ɛ������C�v�l���d�˂邱�ƂŁC������[�߂Ȃ��������i�߂čs�����Ƃ��ł��܂����B�����������Ƃ������Ă������тɁC������Ȃ����Ƃ��ǂ�ǂ��Ă����܂������C�����ЂƂЂƂ𗝉��ł������̊����́C���܂Ŗ���������Ƃ̂Ȃ����̂ł����B�v

���̂悤�Ƀm�[�x���܂̌���咰�ۂ̃L�b�g���{�����������^�̊�����w�тɂ͎���Ȃ��댯�ȋ��ނƂȂ邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���͂��̂悤�ȃL�b�g���ނ��u�̌������Ċ�������w�т�����v���ȋ���p�̑����I����L�b�g�Ɏd�グ�邱�Ƃɂ���B�{���K�̂悤�ȁu�̌������Ċ�������w�т�����v���ȋ���p�̑����I����L�b�g�i�V�X�e���j�����X�ɊJ�������A�e�Ղɍ��Z�Ȃǂł��D�ꂽ���ȋ��炪���H�ł��A���k�̂��C��w�K�ӗ~�̌���E�ɂȂ��邱�ƂɂȂ�B

�v�l�������K�̓r���œ���Ďv�l���y���܂��A�����ĊԈ�킹�āu�Ȃ����H����Ȕn���ȁI�v����u�Ȃ�قǂ����������Ƃ��I����͂������I�v�Ƃ����C���p�N�g���闝���ɓ��������B��������Ύ��K���P�Ȃ�m���`�B�ɂȂ炸�A��萶���̂�������`���邱�Ƃ��ł���͂��ł��B�v�l���Ȃ��痝������̂ƒP�Ȃ�m����`�B�����̂ł͉����Ⴄ�̂ł��傤���H

�����K�Q�����Z���͊��z���ŋC�Â������Ƃ��u�{���Ɋy�����Ǝv���ɂ͂��̖{���Ɍ����������Ƃ���ł��v�Ƃ܂Ƃ߂Ă��܂��B�����āA�u���̖{���ɐG��邽�߂ɂ͎v�l���Ȃ��痝������K�v�������v���ƂɋC�Â����ƌ����Ă��܂��B�܂�A�ۈËL�ł͐����̖{���Ɍ������������Ƃɂ͂Ȃ炸�A�����̂������͓`���Ȃ��Ƃ������Ƃł��傤�B

�������A���̎����E����m�E�n�E�𑽂��̋����͒m��Ȃ��܂��Ƃ��s���Ă���͎̂��m�̒ʂ�ł��肱��͓��R�̂��Ƃł�����܂��B�Ȃ��Ȃ�A�u�Ȃ������̐搶�ɂȂ����̂ł����v�Ɩ�������́u������W�X�ƌ�肽����������v�Ɠ�����͂��ł���A�u���k�Ɏv�l���G���W���C�����������狳�t�ɂȂ����v�Ɠ����鐶�������͂܂������Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����炱���A���̍����K�ł́u�v�l���Ȃ��痝�����邱�Ƃ̈Ӌ`�v���݂Ȃ���ɓ`���Ă��������킯�ł��B

�����x���̍������ʂ����҂ł��鋳�����C��

���ȋ���⍂��ڑ�����̃m�E�n�E��`���邽�߂Ɍ��C�҂̎�����s���B���Z���ƈꏏ�Ɏ��K��̌����Ȃ���A���Z�����R���Ԃłǂ̂悤�ɕω����Ă����������Ă��������B����́A�P�Ȃ鋳�����C�Ƃ͈قȂ�A���Z���̑��݂��鋳�猻��ł̎��n���C�ƂȂ�A����Ƀ��x���̍������ʂ����҂ł��錤�C�ł�����B

�܂��A�{���K�ɂ́A���k���v�l�⊴�������Ċw�тɓ������߂̑����̋���I��@��m�E�n�E���܂܂�Ă���A�����ɂƂ��Ă������̊w�т�����B�����āA�������������炪�u���炪�D���ɂȂ��v�悤�ɍH�v���ꂽ���K�ł���B������v�̊�{�I�ۑ�́A�܂��A�������炪���ނ̖��͂ɂ͂܂苳�炪�D���ɂȂ����Ƃł���B���̂悤�ɁA�{���K�́A���Z�����w���݂̂ɂƂǂ܂炸�A�傫�Ȋ����ƏՌ��������ɂ��^���A���猻�ꂪ���邭���C�ɂȂ邱�Ƃ�ڎw���Ă���B

�����Z�����ΏۃA���P�[�g���ʁE�������璸�������ӌ������Q�Ƃ�������

���`���[�^�[�w���̐���

�������ɕK�v�ȗl�X�Ȕ��f�\�͂��{����

�����鑤�̎��_����ł��A���Z�����K�ɂ͊w�ԓ_���ƂĂ������ł��B��w�Ŏ����ɖ{�i�I�ɐG���悤�ɂȂ�̂�3���炪���C���ł���A����Ɏ����ōl���A����Ȃ��m����₢�Ȃ��玩���̗͂Ŏ���������ƂȂ�ƌ������ɔz������Ă���ɂȂ�l���قƂ�ǂ��Ǝv���܂����A1�̂������炱�����������K�ɎQ�����A����ɗ������Đl�ɋ�����Ƃ����@��������ꂽ�̂́A���̌�̎����⌤�����e�A����ɂ͐i�H���l���Ă��������łƂĂ��傫�������Ɗ����Ă��܂��B�P�ɒm���I�Ȃ��Ƃ����ł͂Ȃ��A�v��Ƃ̌덷���C�����Ȃ���l���Đi�߂�́A���̗͂l�q�����Ȃ��獡�����K�v�Ȃ̂����f������ȂǁA�����ɕK�v�ȗl�X�Ȕ��f�\�͂��{�����Ƃ��ł��܂����B�Ⴆ�����ōs���Ă���I�i�[�Z�~�i�[�̂悤�Ɏ����P�l�ł��̂ł͂Ȃ��A�����̐l�����͂��č��グ��Ƃ����_���A�Q���ł��Ă悩�����Ɗ�������_�̈�ł��B

�������̑��݉��l��

���k����̖ڂ̐F���ς�������ɁA�q�g�������܂ŕς�����u�Ԃ��������Ƃ��Ȃ��A���܂�ď��߂Ċ������܂����B�����������Ƃ��ł���Ȃ��ƁA�������A�����Ċ����ł��鐶�k����ɏo��Ă悩�����Ǝv���āA���������ɗ��Ǝv���܂����B�ނ�̎p�Ɋ������A���͂��̎����ꂵ�����ė܂��ł܂����B

���Љ�l��b�́�

���͕s��p�Ȃ̂ŁA��r�I���l���������������Ƃ��o����̂��x���ł��B���̍��Z�����K�Ń`���[�^�[���o�����Ă��Ȃ���A�����Љ�l�Ƃ��Ďd�����n�߂��Ƃ��A�����̕s��p���ɉՂ܂�A���M���Ȃ����r���ō��܂��Ă����ł��傤�B����������̑̌�����A�d�����n�߂����ɕǂɂԂ��������Ă������Ȃ����M���ł��܂����B

�����Z�����`���[�^�[�̕������n�͖c�偄

�l�O�Řb�����K�ɂȂ�B��������̍��Z���Ƙb�����āA�����Ȑl�̍l��������B�������܂ōl�������Ȃ������悤�ȗǂ��l�����⎿��������āA�w�Ԃ��Ƃ������{���Ɋy�����B�����y�ڂ��e���Ȃ����A�����ނ炩���e���̕����傫����Ȃ����Ǝv���B�y�������Ȋ�����Ă���ƁA���C���o���B�����Ȃ�Ȃ����A���Ď����̎v�������l����b���Ă����Ƃ��̊炪�������D���ł��B�v���Ԃ��Ċ������Ȃ�B�Ō�Ɂu�y���������ł��B���肪�Ƃ��������܂����v���Č����Ă���āA�����������������B�����������̌��t�ɉ��������āA���ꂱ��ƒ��ׂĕ������B�ނ�̋�����x���ɉ����āA������₷���ʔ����b���o����悤�ɂȂ肽���B�`���Ă����������Ƃ�A�l�����������Ƃ������ς�����B

���l�Ԋ�b�́�

�����ƃ��m������͂ƁA�����Ɛl������́A�����āA�����Ǝ����ƌ���������͂��t�����Ǝv���Ă��܂��B��������Ǝ��������߁A��������邱�Ƃ��ǂ�قǓ���A�ǂ�قǃ��X�N�������āA����قǗL�Ӗ��Ȃ̂����l��������ꂽ�B

�������ʂ����߂�\�͂Ƃ��������A�q�g�Ƃ��Ăǂ�����ׂ��ŁA���̂Ȃ��Ŏ����̑��݂��Ȃ�Ȃ̂��Ȃǂ��l���邱�Ƃ��ł��܂����B�Ƃ���Ȃ������A���Z�������ł��ꂽ���̂��ꂵ���́A�i�ʂł��̂悤�Ȍo���͂Ȃɂɂ��ウ���������̂ł��B�l�ԂȂ�Ă܂�Ȃ��Ǝv���Ă��܂������A���͖{�C�ɂȂ��Ă݂���A�ʔ���������Ɗ����܂����B����͖l�̂Ȃ��ł͂������傫�ȕω��ŁA�����ł������Ă܂��B

�����ȉ��v��

��������̐l�ɏ����Ă��������C�ɂ����Ă��������A�{���ɂ��肪�Ƃ��������܂����B

�����ς������Ă��܂��܂������A�����ς��Y���A���Ȃ��炯�ł����A���̕��������������������A�Ȃɂ�����ς荂���͊y���������ł��B

����v��������l�������A���ȂȂǂ͎����Ȃ�ɉ��P���Ă����Ƃ����Ɛ����������ł��B

��������Ă��炤�������R���Ȃ�Ďv���܂���B���ꂪ�ǂ�ȂɍK���Ȏ��Ȃ̂��͍���\��������������ł��B���̋C�����͖Y��܂���B���͍K���ł��B

������A�����Ǝ����������܂��B

�����Ă��炤��������Ȃ��āA�����Ă�������l�ɂȂ�܂��B

����ʍs����Ȃ��āA���̗͂������Ă��炦��悤�ɂȂ肽���ł��B

����ȑf�G�Ȏ��K�́A�������j�̈ꕔ�ɂł��ւ�ꂽ���́A�K���ł��B

���Z���̂���̎��K�̎Q�������߂������Ɋ��ӂł��B�S����K���ł��B

�����Ăėǂ������I

�����ȉ��v��

���K�ɎQ������܂ł́A���������Q�l����ǂނ����ŁA����������Ƃ����������ȏ��̎w���ɏ]���A�����ʼn������l���邱�Ƃ͂��܂肠��܂���ł����B�������A���K�Ń`���[�^�[�����邽�߂ɏ��������������A�{�Ԃō��Z���ɋ������肵�Ă���ƁA����܂Œʂ�̊��o�ł��Ă͂ƂĂ��ǂ����Ȃ��A�Ƌ��������܂��B���K�ɗ��鍂�Z���������ł����A�ꏏ�Ƀ`���[�^�[�����Ă����y���y���݂�Ȉӎ��̍����l����ŁA���������Ǝ�������ϋɓI�ɒm������A�������l�����肵�悤�A�Ƃ����C�����������Ȃ�܂����B���㎄���ǂ̂悤�ɕς�邩�͕�����܂��A�ς��Ȃ��Ă͂����Ȃ��A�Ɗ������悤�ɂȂ�܂����B

�������҂ւ̓���

�������Ƃ��ƍl����̂͂��܂�D���ł͂Ȃ��������ł����A���Z�����^���Ɏv�l���Ă���p������ƁA�����Ȃ�̓�����l�����������Ƃ̏d�v�����`����Ă��āA���������ƕ��i����v�l���邭�������Ȃ�����A�ƋC���������܂�܂��B

���K���s���O�Ɣ�ׂāA���ꂩ��̌����ӗ~�E���C�ɂ��ĕω�������܂����B���w���ɓ��������̂́A�����Ƃ������ƂɊւ��Ă��܂莩�M�����ĂȂ������̂ł����A�o���Ȃ����M���Ȃ��Ƃ�������ł͂Ȃ��A�ϋɓI�ɒ��킵�Ă݂悤�Ƃ����C�����ɂȂ�܂����B

����قǂ܂łɈ�̂��Ƃɂ��ĂЂ�����ɍl��������o���́A���̎��K�ȊO�ł͂������Ƃ�����܂���B���̎��ɂƂ��Ă͂������V�N�Ȋ��o�ł������A���㌤���҂Ƃ��Ă̓��ɐi�ނ��������ɂȂ�܂����B

���g�����܂莩���ōl���āA�����Ȃ�̓������݂��悤�ƐϋɓI�ɓw�͂���l�Ԃł͂Ȃ������̂ŁA���̎��K�ɎQ�����āA���߂Ď���������A����������A���n�Ƃ��Đ�����Ƃ͂ǂ��������Ƃ��𗝉������悤�ȋC�����܂��B���̂����Ŏ����̎�����݂�ƁA���n�̊w���ł��A�����҂ɂȂ�Ƃ������Ƃɉ����K�v�Ȃ̂��A��������l���Ă���l�͏��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɗ����܂��B���������Ӗ��ł́A���̌o����ʂ��āA�����ōl����Ƃ����o�����ł������Ƃ͂ƂĂ��M�d���Ǝv���Ă��܂��B

�������҂ւ̓���

�܂��`���[�^�[������Ă݂����ł��B���������Ƃ���ɗ��Ȃ��ƁA�����҂�ڎw�����̂Ƃ��Ă̐����͂��肦�Ȃ��Ǝv���܂��B�����҂͏��������̔����������̂�l�ɕ�����₷����������͂����߂���ƂƂ��ɁA���l�̔��z������̎v�l�̗Ƃɂł���قǂ̏_������߂��鐢�E�ł�����A��w�ł����������Ƃ����ł���`�����X�͂��������Ƃ���ɂ����Ȃ��Ǝv������ł�

���Z���̎��ɎQ�������������ł��B�Q������A�������������������w���K���ł���͂����Ȃ葁���i�K��������Ǝv���܂��B

���Ȋw�҂ւ̓���

�����̉Ȋw�Z�p�҂��߂�����ł��̎��K�ł̃`���[�^�[�̌��͖𗧂Ǝv���܂��B���Z���̎v�l���菕�����邽�߂ɂ́A�܂��͎���������ɂ��ĂЂ�����ɍl���Ȃ��Ă͂����Ȃ����A�K���ȋC�����ł���ׂ��ĊԈ�������Ƃ������Ύ��Ԃ������܂���B�����i�K�ɂ���������v�l�̃v���Z�X�̌J��Ԃ��́A�Ȋw�Z�p�҂Ƃ��Č�������ۂ̎p���ɂ��Ȃ������������Ǝv���܂��B�����ɑ���^���Ȏp�����w�ׂ邱�̎��K�́A���Ȃ��Ƃ����ɂƂ��Ă͂ƂĂ��L�Ӌ`�Ȃ����ł��B

���V�l�`���[�^�[�̐���

��b�Z�~�i�[�Ƃ��̎��K���l�̊w�������ɗ^�����e���͌v��m��܂����B������b�Z�~�i�[������Ă��Ȃ�������A���炭���Ƒ卷�Ȃ��A�P�ʂ���邽�߂����̕��������Ȃ��������Ƃł��傤�B��b�Z�~�i�[�ƒ�������Ȃ��̂��{���Ɏc�O�ł��B�܂��r���Ŋ�b�Z�~�i�[����߂Ă��܂����l������̂��c�O�ł��B�����Ƒ����̐l�ɂ��̑̌������Ăق����Ǝv���܂��B

����A�V�l�`���[�^�[�Ƃ��ď��߂č��Z�����K�ɎQ�����܂������A���̎��K�ɎQ���ł��Ė{���ɂ悩�����Ǝv���܂����B���K�̏����̒i�K�����y�`���[�^�[�̊撣���ڂ̓�����ɂ��A�܂��{��3���Ԃ͂�����1��2�ΔN���̍��Z�������̔M�ӂɐG��āA�l���g���ނ�ɕ����Ȃ��悤�ȓw�͂𑱂��Ȃ���T�C�G���X�̐��E�ł͒ʗp���Ȃ��̂��A�Ƃ������Ƃ𑁂߂ɔF���ł����̂��K���ł����B��w���I����Ă��猩���������Ă����ڕW�����̎��K�ōĂь����邱�Ƃ��ł��܂����B

���w�Ԏp����

���Z�����ꐶ�����Ȋw�ƌ��������p������̂͐��������h���ɂȂ�܂����B����ɂ���ĕ��ɑ��郂�`�x�[�V�������O

���Əオ��܂����B

���Z�����y�`���[�^�[������ɑ���p�����w�Ԃ��Ƃ��ł����B

����̎��K�ɎQ�����Ă��ꂽ���Z���݂͂�Ȏ����̍��Z����Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��قǕ��M�S�ňꐶ�����������B

��y�`���[�^�[�͑S�������̒m���Ă鑼��2�A3�̔䂶��Ȃ����炢��������̒m���������Ă����B

�l������Ȑl�����ɒǂ����邭�炢�̓w�͂��������A�Ǝv�������Ƃ���Ԃ̎��n�ł��B

���V�l�`���[�^�[�̐���

����܂ŋA�Ȃ��Ă���A�e�ɍ����K�̂��Ƃ�b�����Ƃ���A�u���ɓ����ėǂ��������v�ƌ����܂����B�y�������ɘb�����̎p�����āA�����v�����悤�ł��B

�v�l�̏d�v���A�v�l�̂��������ȂǁA�������������낭�A�[���������邱�Ƃ����ł����B

����������w�Ŋw��ł�����e�������ɏd�v���Ƃ������ƁA���̒��͎������m��Ȃ����ƂŖ����Ă��邱�Ƃ��������܂����B�Q�w������^�ʖڂɕ����悤�Ǝv���܂����B

�`���[�^�[�Ƃ��ĎQ�������Ă��������āA�{���ɂ����o�����ł����Ǝv���܂��B�����̒i�K�ł͈�`�q����Ɋւ���m��������Z�p�A�g�D�Ƃ��Ẵ��X�N�}�l�W�����g�Ȃǂ�m�邱�Ƃ��ł��A3���Ԃ̖{�Ԃł́A���Z���Ƃ̂��Ƃ�ȂǁA���i�͂ł��Ȃ��M�d�Ȍo�����ł��āA����������̒Z���A����(�K��)���킩��܂����B

���Z���̍��ɂ��̂悤�Ȏ��K�ɎQ�����Ă�����A�����ƍl���邱�Ƃ��D���ɂȂ��Ă����Ǝv���܂��B���ɁA�����Ȃ���Ɍ��炸�l�X�ȏ�ʂɉ��p����ȂǁA�����Ɓw�v�l���邱�Ɓx���×~�ɂȂꂽ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B

�܂��A���̍����K�ł́A�����̓K�����l���邱�Ƃ��ł��邽�߁A�����̐i�H�ɂ��Ă��A���Z���̎��ɍl���邱�Ƃ��ł����Ǝv���܂��B

���Љ�l��b�́�

���̎��K�ł́A���������Љ�ɏo�čs���Ƃ��ɕK�v�ȗl�X�ȗ���^���Ă����Ǝv���Ă��܂��B�g�D�̒��ł̎����̖�����c�����A�~���ȉ^�s���o����悤�Ɉӎ����邱�Ƃ����R�Ɛg�ɒ����悤�Ɋ����邩��ł��B�܂��A���k�Ɏw�����邽�߂ɂ͒m�����K�v�ŁA���̒m���͐[�߂悤�Ǝv���Ύv���قǂ����ƒm��Ȃ����Ƃ������A�Ǝv���m�炳��āA���܂ł��O���邱�Ƃ̂Ȃ����̂��A�Ƃ������Ƃ��C�Â����Ă���܂��B���i�̎��Ƃł̓e�X�g������̉Ȗڂ̒m���͏K�������ƍ��o���Ă��܂��̂ŁA���̂悤�Ȏ��������邽�߂ɂ��𗧂��Ă����Ɗ������܂��B

�����ӂ��琶�܂����́�

���ꂩ��́A�����Ă�����Ă�����Ď���m���āA����������Ɗ��ӂ��āA���������̕��ǂ����ŕԂ��Ă�����悤���A����ʍs����Ȃ��Ă��݂�����������l�ɕς���Ă��������ȂƊ����܂����B���̎��͂����ƁA���K�ȊO�ł������鎖�ŁA�����C�Â��ĂȂ������ŁA���͖{���ɂ�������̐l�Ɋ��ӂ��Ȃ�������Ȃ��̂��Ǝv���܂��B�������m���Ă����ׂ��A�C�Â��Ă����ׂ���Ȏ������߂ċC�Â����Ƃ����̂͂��������n�ŁA���낢��Ȑ����┭�����ł��邱�̎��K�́A��ɏ������̗͂ɂȂ��Ǝv���܂��B

����y�⍂�Z������^����ꂽ���́�

�^�₪���������Ƃ������Z���������Ă��ꂽ���炫�炵���ڂ͈ꐶ�Y��܂����B���k�����̋P���p�����̎��ɑ傫�ȃC���p�N�g��^���Ă���܂����B

�������Ԃ���Q�������Ă��������Čo���L�x�Ȑ�y�����ԋ߂Ō��āA��y�݂����ɂȂ肽���A�Ƃ����v��������܂��B���x�����K���o�����Ă���ꂽ��y���ł��̂ŃX�L�����������Ƃ͂������A�������Ԉꏏ�ɂ��āA�l�ԂƂ��Ă����h���Ă���̂ŁA��y�������̓���ɂȂ�܂����B�����������R�ł��܂��@�����`���[�^�����Ă݂����Ǝv���܂��B

�܂��A��ł������܂������A���Z���������Ă��ꂽ�ڂ̋P�������Ă��Ĕނ炪�S����v�l��enjoy���Ă���l�q�₻�̊�т̑傫�����悭�킩��܂����B���̑傫�Ȋ������܂����̐���A���̐��k�ɂ��m���Ă��炢�����Ǝv���܂��B

�����̉Ȋw�Z�p�҂��߂�����ł��̎��K�ł̃`���[�^�[�̌��͖𗧂Ǝv���܂��B�`���[�^�[���g����ԁA���̎��K�Ŋw�Ԃ��Ƃ������Ǝv���܂��B�P���Ɏ������̑�����@�⑀��̈Ӗ��Ȃǂɂ��Ă̒m���͏�����������ɂ������Ė𗧂m�����Ǝv���܂��B�ł�����ȏ�ɁA���낢��ȍl���������R�Ɛg�ɕt���̂ŁA���E���L�����āA���������Ӗ��ł��ƂĂ��𗧂��̂ł���Ǝv���܂��B

�����ȉ��v�ւ̈ӗ~��

�w�N���ċc�_������A��y�̒m���E�l���̐[���ɐG�ꂽ��A��y�̂��C�Ɋ������ꂽ��A�Ƃ������@��ŋ߂̊w���͂��܂���ĂĂ��Ȃ��B

�Ȋw�I�ɂ��l�ԓI�ɂ��[���l���������A����ɂ���Ċm���ɕς���Ă��������B

�ł��A��y�ɂ͂܂��܂��G��Ȃ��B��y�́A�ǂ�ǂ��Ă���B

������A�����������Ƃ����ƁA�ς�肽���B�Ǝv���܂��B

�����Z���ւ̉e����

���Z���ɂƂ��āA�w�Z�̎��ƂőS���ł��悤�ȁu���ȏ��I�Ȏ����v���s�������łȂ��A���ۂɌ������s���u�l��������v���s�����Ƃ́A�傫�ȈӋ`������Ǝv���܂��B���͍��Z����SSH�ɔF�肳�ꂽ�w�Z�ɒʂ��Ă��܂������A�����������K�ɎQ���������Ƃ͂���܂����ł����B�Q���������Z�������Ă���ƁA��w�̌�����̌�������A�L���Ȍ����{�݂����w����@��������ƂƁA�����Ŏ��ۂɍl��������ɓ����҂Ƃ��Ċւ�邱�Ƃ́A�܂������Ⴄ�Ӌ`�������̂��Ɗ����܂����B

����������Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂��A�����ōl����Ƃ͂ǂ��������ƂȂ̂������Z���̂�������l����@������Ă�̂́A���i�̍��Z�����𑗂��Ă��邾���ł͓����Ȃ��M�d�ȑ̌��ł���A���ɋM�d�Ȓm����`�����X���Ǝv���܂��B

�������ƈ���܁�

����l�͍Ō�̌P�b�������Ăėǂ������ƌ����Ă��܂��܂����B�l���Ă������Ƃ��ꉞ�͂������̂ł����A�����Ȃ��悤�ɂ��悤�Ǝv���Ă���Ƙb�����Ƃ��ł��Ȃ��āA����ŏo�Ă������t�ł����B�Ƃ����Ɍ��������t�Ȃ̂ł����A�Ȃ������v�����̂���U��Ԃ��Ă݂����Ǝv���܂��B

�l���A���Z���̎��ɂ����K�ɎQ�����Ă��܂�Ɋy���������̂ŁA�`���[�^�[���������A�����Ǝ������������Ǝv�����݂̐i�H��I�����܂����B����4�N�ȏ�O�ɂȂ�܂����A���̎��̊����͂܂��N���Ɋo���Ă��܂��B�l�������K�ɂ́A������̏Ռ��E����������܂����B��w�֓��苳���鑤�ƂȂ��āA��������Z���Ɏ������`������̂��A�ƂĂ��s���Ɏv���Ă��܂����B���ɍ�������������C���`���[�^�[�Ȃ̂ŁA���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����v������������܂����B���K���I����܂ł́A�����B�̑�ɂȂ��Ă��A��y��������Ă���ꂽ�݂����ɂł���̂��A�ƂĂ��s���ł����B

�ł����A���K���I����āA���̏�ɗ��ƁA���k�݂̂�Ȃ��������������̂ł悭�\�����āA�B�����������悭������܂��A1���ڂƂ͑S���قȂ�悢��C���`����Ă��܂����B���ɂ͋��������ɂȂ��Ă���l�����āA���������l�q�A���͋C����A���K�������ƏI���邱�Ƃ��ł����A�`������������`���邱�Ƃ��ł����A�Ɗ����܂����B���Ⴂ��������܂��A�����������܂����B�����ƏI��邱�Ƃ��ł��Ė{���ɂ悩�����Ǝv���܂����B

�܂��A���K��ʂ��āA�{���ɂ����l�����ƈꏏ�Ƀ`���[�^�[���ł��Ă���Ƃ������Ƃ��A�������邱�Ƃ��ł��܂����B�ꏏ�Ƀ`���[�^�[�����Ă���3�݂̂�ȁA�����Č�y�݂�Ȃ��A���ꂼ��̐l�����̐l�炵�������ŁA�y�����A����������Ƌ��͂��Ȃ���i�߂Ă����Ă���l�q�����Ă���ƁA�������ꂵ���v���܂����B���ׂȎ��s���������A���k�̂��߂ɁA�^���Ɏ��K�Ɏ��g��ł��Ă���Ƃ������Ƃ��悭������܂����B���������l�����ƈꏏ�Ƀ`���[�^�[���ł��邱�Ƃ́A�{���ɍK���Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂����B���������Z���̎����A�����̃`���[�^�[����B�������悤�ɂ��Ă���Ă����̂��Ǝv���ƁA�܂��������ꂵ���v���܂����B��y���������ɂ��Ă����Ƃ����̂����ꂵ�����Ƃł����B���������B�����ʼn��Ƃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ��ƕ�����ƁA�ƂĂ����S��������܂����B�{���ɍK���Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂����B

���K��ʂ��āA���낢��Ȑl�Ɋ��ӂ��ꂽ�悤�Ɏv���܂��B�l���A��������̐l�ɏ����Ă�����āA�������肪�Ƃ��ƌ����܂����B��������̏Ί�����āA�l����������Ί�ɂȂ�܂����B����ȑg�D�͂悢�g�D�Ȃ�Ȃ����Ǝv���܂����B

���̂悤�Ȏv������o�����t�������̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

�ǂ������͗͂��Ȃ��A���������܂��`����ꂽ�C�����܂���B�{���͂����Ɗ����������A�����Ǝv�����Ƃ�����܂��B�ł������̕ӂɂ��Ă����܂��B

�������ƈ���܁�

�����A�܂��o��Ȃ�Ďv�������܂���ł����B�R�ł��B���̓`���[�^�[�P�b�̎��ɂ͂��łɖړ����M���Ȃ��Ă��āA�����̂�K���ɂ��炦�Ă��܂����B���t�ɂ����炱�ڂ�Ă��܂��A�����v���Ă��܂����B���Z���̑O�ŋ����Ȃ����������撣�����ق����ȂƎv���܂��B

���ȉ�̎��́A���ɂ��j������A�l�O�ł͌����ċ����܂��ƐS�Ɍ��߂Ă��܂����B�ł������ł����B�����J�����u�ԂɁA���̎O���Ԃ������������Ƃ��A�B�����Ƃ��A����Ƃ����ȂƂ������������z�����S����C�Ɉ��o�����܂��܂����B����ȋC�����ɂȂ����̂͐��܂�ď��߂Ă���������A�ǂ����Ă����̂�������Ȃ��āA�Ȃ�Ƃ��U��i��悤�ɂ��ďo���������k���ĂāA�����������Ƃ����܂������Ȃ��āA�Ō�̍Ō�܂ʼn�����Ă낤�����Ďv���Ă��܂����B�ł��b�I��������ɂ݂�Ȃ������Ă��ꂽ���t�͂ƂĂ��D�����āA�u���邾���ň��S�ł���v���Č����Ă��ꂽ���Ƃ��{���Ɋ������āA�l�͍K�����Ȃ��Ďv���܂����B

����Ɠ������炢�����������̂͂Ȃ�Ƃ����Ă��ŏI���A�ǂ̎q�B�S�����A�O���Ԃň�Ԃ̏Ί�������Ă��ꂽ���Ƃł��B�ꐶ�����A�K���ɂȂ��čl���āA�悤�₭�����ɒH��������̒B�����ɖ������Ί��B���������������A��������Y�肵�Ă����ƂƂ��S���ǂ��ł��悭�Ȃ��āB�u���ꂾ�v���Ďv���܂����ˁB�l���A���������ɎQ���������闝�R�́A�����ɂ���B�����v����u�Ԃł����B

����������ɎQ�����Ă鎞���āA�����Ă���Ċ��������邵�A���Z���̐^���Ȋ፷��������Ɓu�Z�ʂ����Ƃ���Ă邩�H�v���Č����Ă�݂����ŁA�w���s���b�ĐL�тāA�C�����������ł�����B�����炱�����C���o�邵�A�撣�낤���Ďv����B�����Ė��͓I�Ȓ��ԒB�ł���B����͂����A��ɂ�߂��Ȃ��A��߂���͂����Ȃ��B���͂⒆�Ŏ҂ł��B����ȋ@���݂��Ă����������g�{�搶�ɂ��労�ӂł��B

�Ō�ɁA����Ȃɑf�G�Ȑl�����ƈꏏ�ɁA�Q���ґS���������ł���悤�ȑf���炵���@��ɉ��x����������Ƃ��ł��āA�l�͍K���ł��B�����āA����ȑf�G�ȑg�D�̈���ł��邱�Ƃ�S����ւ�Ɏv���܂��B

���K���Ɗ��Ӂ�

����̎��K�łP�ԕς�����Ƃ������A�ς���Ă����Ȃ�������Ȃ��Ǝv���̂́A����̐l�ւ̈ӎ��ł��B���܂܂Ŗڂ̑O�̎��ɕK���Ō����ĂȂ��������ǁA������K��ʂ��Ă������F��Ȑl�ɏ����Ă��炢�Ȃ�����K���ɏI���鎖���ł����������߂Ď������āA���͂ق�ƂɍK�����ȂƎv���܂��B�����Ă��炤���͈���������Ȃ��A�ނ��뗊���l������Ȃ�ǂ�ǂ��ď����Ă�������炢�����ď����Ă����l�����͌����Ă���܂��B���̎����ǂ�ȂɍK���Ȏ��Ȃ̂��ɋC�Â��܂����B���܂ŋC�Â��Ă��Ȃ��Ƃ���ł������Ƃ܂��܂����������Ă�����Ă��Ă���̂��Ǝv���܂��B���ꂩ��́A�����Ă�����Ă�����Ď���m���āA����������Ɗ��ӂ��āA���������̕��ǂ����ŕԂ��Ă�����悤���A����ʍs����Ȃ��Ă��݂�����������l�ɕς���Ă��������ȂƊ����܂����B���̎��͂����ƁA���K�ȊO�ł������鎖�ŁA�����C�Â��ĂȂ������ŁA���͖{���ɂ�������̐l�Ɋ��ӂ��Ȃ�������Ȃ��̂��Ǝv���܂��B�������m���Ă����ׂ��A�C�Â��Ă����ׂ���Ȏ������߂ċC�Â����Ƃ����̂͂��������n�ŁA���낢��Ȑ����┭�����ł��邱�̎��K�́A��ɏ������̗͂ɂȂ��Ǝv���܂��B

���l�����ς��܂����@��ՓI�ɍK������

���Z���̎����т������Ă悭�Ȃ��A���K���Ȃ�����ɗ��邱�Ƃ��Ȃ������͂��ł��B�����ʂ�ɐl�����ς��܂����B�@�g�{�搶�̂������ŁA���Z���Ƃ��Ď��K�ɎQ�����ĘQ�l�����đ�w�Ɏ�A���C���`���[�^�[�܂ł����Ē������Ƃ��ł��܂����B����ȑf���炵���o�����ł��Ėl����ՓI�ɍK�����Ǝv���܂��B���K�����Ă��Ȃ�������܂ł��낢��Ȍo�������Đ������邱�Ƃ��ł��Ȃ������Ǝv���܂��B�{���ɋg�{�搶�ɂ͊��ӂ��Ă�������Ȃ��ł��B���肪�Ƃ��������܂����B���ꂩ��͐V�����M���ł��Đl�̖��ɗ��Ă邱�Ƃ�T���܂��B�܂��V�����X�^�[�g���C���ɗ������C�����ł��B���K��ʂ��w���Ƃ������������Ŏ����̂��Ƃ��悭�l���āA����̐l���K���ɂł���悤�Ȑl�ɂȂ肽���Ǝv���܂��B

���s�`�琬�v���O�����@���s�͐����̑f��

�s�`����Ă���Ă������ȂƊ����܂����B���߂Ă�1�ɂ͎哱����3���t���A���߂Ă̐ӔC�`���[�^�[��2�ɂ́A�T�|�[�g���Ƃ���3���t���c�B���C���`���[�^�[��2�l�́C������~�X�̉\�����l���āA������J�o�[�ł���悤�ȑ̐����Ƃ�A���S�̑Ԑ��ŗՂ߂�悤�ɉe�œ�������B2�ɂ͏��߂đ傫�ȐӔC�������邯��ǂ��A����������肷���Ȃ��悤�ɐ��_�I�ɂ���������x������̐��ɂȂ��Ă���ȂƉ��߂Ċ����܂����B�����āA������܂������p����Ă����āA���ꂾ���s�`�琬�̃v���O�������Ȃ���Ă��邩�炱���A���܂ł������葱���ė��Ă���ȂƂ��v���܂����B�݂�ȏ��߂͏o���Ȃ��ē��R�ł��邵�A������x�ł���悤�ɂȂ�����A���̋Z�p�Ɣ\�͂�M���āA�ӔC�����Ƃ��C����c���������M���W�Ɋ�Â��Ă��鋳��V�X�e�����������Ǝv���܂����B

���l������ė^������e���ɂ́A�����̉\���������܂�����

�l�̊��҂������Ӗ��ŗ��邱�Ƃ́A�{���ɑ���ɂƂĂ��Ȃ�������Ռ���^������ȂƎv���܂����B�ō��̃T�v���C�Y�����Ă���������A�܂��A����ł��̂��������ł���鐶�k��ڂ̓�����ɂ��āA�l������ė^������e���ɂ́A�����̉\���������܂����B

����l�ł͉��ɂ��ł��Ȃ���

���̒��ɂ͐F�X�Ȑl�Ԃ�����B�����TA�Ԃ�k�������Ŋ������B�l�ԊW���`�����邱�Ƃ̓�������������A��������`�������Ƃ����ς��邱�Ƃ�����Ǝv�����B�������A��l�ł͎����͉����ł��Ȃ����Ƃ��ɂ��قǕ��������B���́u�����ȎЉ�v�ł��炻���Ȃ̂�����A�{���̎Љ�ł͂Ȃ����炻���ł��낤�B

�܂��A��ςƋq�ς͂ǂ�����厖���Ƃ������Ƃ��w�B���炷�闧��̎҂͎�ςƋq�ς̐▭�ȃo�����X�̏�ŕ����f���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��ȂƐ[���v�����B���f�Ƃ́A���Əꏊ�Ƌ�C�Ƒ�������Ŏ�ςƋq�ς̒ނ荇���l�����������ƂȂ̂��Ǝv���B�����Ă�������œK�ȏ��f�������˂Ȃ�Ȃ��������x�����邾�낤���A���ꂪ�ł���悤�ɂȂ肽���Ǝv���B

�����ȉ��v��

���͍����Q���ł����A����������܂ŕ����Ă������e��A���̕��@���ǂꂾ�����r���[�Ȃ��̂ł������̂���m�����������ɂȂ�܂����B����TA�̐�y���⍂�Z���Ƙb���Ă��āA�����Ǝ��������̂��Ƃ���������Ǝv�l���Ȃ�������Ȃ��Ƃ����v�����������悤�ɂȂ�܂����B

��������Ǝv�l���A�����Ȃ�ɗ������邱�Ƃ��A�܂����̎��̎����𗝉����邱�Ƃɂ��Ȃ����Ɛg�������Ēm�邱�Ƃ��ł��A�ƂĂ��悩�����ł��B

���V�l�`���[�^�[�̐���

���̎��K�ł��܂莩���͐�y�`���[�^�[���̖��ɗ��ĂȂ���������ǂ��A���K���I������㎩���ɂ��S��������1�ǂ̐��k3�l��3���Ԃ�������ς��������NJy���������ƌ����Ă���Ċ����������ł��B���̎��K���y���ނ��Ƃ��o�����Ƃ������Ƃ́A�ޏ������͎v�l������������肷�邱�Ƃ��������D���Ȃ̂ł��傤�B�ޏ������������n�̐i�H�ɐi�ނ��ǂ����͂킩��Ȃ�����ǁA�����Ƃ��ꂩ����Ȋw���D���ł��Ă����Ǝv���܂��B����ނ���A�w�Z�ł͐�ɑ̌��ł��Ȃ����Ƃ����̎��K�ő̌��������Ƃɂ���āA.�Ȃ�����Ȋw���D���ɂȂ��Ă��ꂽ�̂ł́A�Ǝv���Ă��܂��B

��b�Z�~�i�[�Ƃ��̎��K���l�̊w�������ɗ^�����e���͌v��m��܂���B������b�Z�~�i�[������Ă��Ȃ�������A���炭���Ƒ卷�Ȃ��A�P�ʂ���邽�߂����̕��������Ȃ��������Ƃł��傤�B��b�Z�~�i�[�ƒ�������Ȃ��̂��{���Ɏc�O�ł��B�܂��r���Ŋ�b�Z�~�i�[����߂Ă��܂����l������̂��c�O�ł��B�����Ƒ����̐l�ɂ��̑̌������Ăق����Ǝv���܂��B

�����C���`���[�^�[�̐��P�F�`���[�^�[�𑩂˂�i�R�j�̌��t��

���C���`���[�^�[�ɂȂ��Ă݂č��܂łƕς�������Ƃ́A

����̐l���悭����悤�ɂȂ����B

���X�N�Ǘ���g�D�̌p���ɂ��čl����悤�ɂȂ����B

�������������̂��悭�l����悤�ɂȂ����B

���܂ł͌���ꂽ�ʂ�ɏ��������邾���ł悩�����̂ł����A���C���`���[�^�[�ɂȂ�ƁA�t�ɉ����������邩�A�N������̂����l���Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ȃ�܂��B���ꂪ�A���܂łƂ̑傫�ȈႢ��������Ǝv���܂��B

�܂��A����������ɂ������āA�{�Ԏ������������邽�߂ɁA�S�����������ŗ\���������s���K�v������܂��B�����ď��������܂������Ȃ��ƁA���̌������l���Ȃ���Ȃ�܂���B��������ɂ́A���ۂ̌����ɂ��߂��A�Č����l����Ƃ������Ƃ�ΏƂ���������Ƃ�Ƃ��������Ƃ��A�l���Ȃ���Ȃ�܂���B���C���`���[�^�[�ɂȂ�ƁA�������������S�̂�g�ݗ��Ă�Ƃ������K���ł��܂����B

�����ĂȂɂ��w���Ƃ́A�l�ɂ��Ăł��B�܂��A�����N���邩������Ȃ��Ɨ\�����āA��ɍl���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��w�т܂����B���̂��߂ɂ́A��������l�q�����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��w�т܂����B���ɂ́A����������Ƃ��ɐl�ɗ��ނ��ƂɂȂ�܂����A�N�ɂ���Ă��炤�̂��g�D�̂��߂ɂȂ�̂��H�܂��A���̐l���g�̂��߂ɂȂ�̂��Ƃ����l�������ł���悤�ɂȂ�܂����B�܂����̗��ݕ�������Ƃ������Ƃ�m��܂����B�������������ł����A���e�������Ɠ`�����Ă���̂��Ƃ������Ƃ���������m�F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ�������܂����B�����āA���s���Ă����e�Ɏ~�߂邱�Ƃ��K�v�ŁA���̗]�T�������ď����Ɏ��g�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��w�т܂����B

�������I����Ă���A�����m�[�g����������A�\�����������Ƃ������Ƃ����Ă���ƁA�{���Ɏ��Ԃ��Ȃ��Ȃ��āA8�����͎��K�ɊW���邱�Ƃ����ł��܂���ł����B�������A���ꂾ���撣�ꂽ���B�����͂���܂������A�w���Ƃ����������ł��B����ȗ���ɗ��̂́A���ʂ����ƍ��Ƃ��Ă��炾�Ǝv���܂��B������A���o���ł����Ƃ������Ƃ́A�ƂĂ��悢���Ƃ������Ǝv���܂����B

�����C���`���[�^�[�̐��Q��

���Z�܂ł͎�������A�h�o���X�ȓ��e�ׂ邱�Ƃ͂��܂�Ȃ��A���ȏ��̓��e�ɏI�n���Ă��܂����B��w�ɓ����Ă��ŏ��̓��͂��̂܂܂ł������A���̑g�D�ɓ����āu�m��Ȃ����Ƃ͎����Œ��ׂ�v���Ƃ������A���̊y������m��܂����B�ƌ����Ă��A�ǂ�Ȃɒ��ׂĂ��܂��V�����^�₪���܂�A�v�l���A�܂����ׂĂ����Ƃ������Ƃ����x���J��Ԃ��A���ǂ͂قƂ�ǂ̂��Ƃɓ������o���Ă��Ȃ��܂܂̂悤�ȋC�����܂��B�����w��̉��[���A���ו��A��������̎g�����ȂǕ��ʂ̍u�`�ł͋����Ȃ��悤�Ȃ��Ƃ𐔑����w�ׂ܂����B

�܂����C���`���[�^�[���o�������Ă�����āA�ǂ̂悤�ɂӂ�܂��������A�ǂ�����ΊF�������Ƃ��ł��邩��g�����Ċw�Ԃ��Ƃ��ł��܂����B�g�D���܂Ƃ߂�Ƃ������Ƃ͎����̂��Ƃ����łȂ��F�̂��Ƃ������ł�����A�e�X�̒m���E�Z�p�̏C����i���l����Ƃ������Ƃ́A�����̖ڕW�ł��錤���ł͂Ȃ�����ǂ��A����Ӗ��ň�ԏ����ɂȂ��邱�Ƃ̂悤�Ɏv���܂����B�܂��܂����P�ł���ʂ�����������̂ŁA�ʂ̑g�D���܂Ƃ߂邱�Ƃ�������̌o�����������ł��B

���̂悤�ȏ�ƌo����^���Ă����������搶���ɂ͊��ӂ̋C�����ł����ς��ł��B���肪�Ƃ��������܂����B

�����C���`���[�^�[�̐��R��

�ǂ������番����₷���`������̂��^���ɍl����悤�ɂȂ����B���C���`���[�^�[�Ƃ��ď����̎w��������Ă݂āA���܂łƈႤ���Ƃ������ς��������B�N�������o����̂��A�����Ȃ��Ƃ����Ȃ����Ƃ͉����A�N�ɉ���C����ׂ����l���Ȃ��Ⴂ���Ȃ����Ƃ����Ȃ��Ⴂ���Ȃ����Ƃ������ς��ŁA�l�������Ȃ��āA�ǂ��l����U�蕪����̂��P�Ԃ����̂��A�����Y��ł����B����Ől���ӎ����Ċώ@����悤�ɂȂ����B���ĂȂ����A�������ĂȂ������Ă����̂��B�����o���������Ǝv���B

�l����K�m�ɐU�蕪������Ă�����������ĕ��������B���ׂ����ƂƊe�l�̃X�y�b�N�Ƃ������Ɣc�����ĂȂ��Əo���Ȃ��B�R�~���j�P�[�V�����̑�������߂Ċw�B

���ɂ��Ȃ��Ă��A�F���ꂼ��l���Ă��邱�Ƃ⊴���Ă��邱�ƁA�s���Ȃ������āA�����̉��l�ς����Ŕ��f�����ɑ���̘b���悭�������Ă����̂���B�ŁA���̂��߂ɐM���Ȃ��Ƃ����Ȃ��B

�l�̏�ɗ����Ăǂ��������Ƃ��A�ǂ�������F�����Ă��Ă����̂����l����@��ɂȂ����B�@

����������̗���̕��ɑ��āA�s���ɂ������ɂ�����̗v����ʂ����@��K���ɍl���܂����B������������ɂ��Ă��A�ڏ�̐l�Ƃ����͕̂K�����݂��邩��A���̂Ƃ��ւ̗ǂ����K�ɂȂ������Ǝv���܂��B�����ɏo�����Ƃ͂ƂĂ��������ۑ�������ł����A��������̉ۑ�ɂȂ邩���͂�����ƔF���ł����̂ł��������Ӗ��ł����肪����܂����B

���`���[�^�[�@���̐���

�P�j���m����ے�2�N (D2)�@

���m�̌���ے��ɓ���A�`���[�^�[�𑲋Ƃ��ċv�����ł����A���ł����Z�����K�̌o���͓��X�̌����ɂ��𗧂Ă��Ă��܂��B�������킩��Ȃ��Ƃ����c������͈̂ӊO�ɓ�����ƂŁA���Z���Ɏ��₳��ď��߂Ď����̒m���������f�ГI�Ȃ��̂ł��邱�ƂɋC�Â����Ƃ�����ł��傤�B�����������ŁA�P�̘_���͎��R�Ȋw�̒m���̂����ꕔ�ɃX�|�b�g���C�g�Ă��悤�Ȃ��̂ŁA�����̌�����ǂނ��ƂŎ��R�Ȋw�̑啔���͓�ɕ�܂�Ă��邱�Ƃ�ڂ̓�����ɂ��A�N���m�蓾�Ȃ���ւ̋^��Ƌ����������܂��B���̂悤�ȏ̒��ŁA�����̋^����������m������ɓ���邱�ƂŁA�ǂ̂悤�ȎЉ�v���Ɍq����̂��A�Ƃ������X�g���e�W�[���l�����H���錤���̖͋[���K�Ƃ��āA���Z�����K�͍��̎���������傫�ȗƂɂȂ����Ɗ����Ă��܂��B���K������ƌ����ė͂��̂ł͂Ȃ��A�ނ��덂�Z�����K�ɑS�͂œ����邱�ƂŁA�����H������ė��Ă��Ή��ł���͂����Z���ɂ��`���[�^�[�ɂ������Ƃ��Ă���͂����Ǝ��͊m�M���Ă��܂��B

�Q�j���m����ے�2�N (D2)�@

���K�ł̃`���[�^�[�̎d���͑���ɓn��܂��B

���K����3���ԂƂ����Z�����ԂŎ��K���������A�����ւƓ������߂ɁA��J���ԓ��O�ɏ��������Z��30�l���̂��߂̐��\��ނ̎������A���ۂ�p�ӂ��܂��B

���K���ɕs���⎸�s���N���Ȃ��悤�ɁA����ނ͂��炩���ߗʂ⎿�����i�ɒ������Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B���̎����T���v���̏����͎��K�ɎQ������`���[�^�[����ۂƂȂ��ď������邽�߁A�N����ւ��̃`�[�t�`���[�^�[����̂ƂȂ��Ďw�����o���܂����A���܂߂Ƀ`���[�^�[�ԂŃR�~���j�P�[�V���������A���ɐ��ۂ�DNA�T���v���̒����̓f���P�[�g�ł�������ɒ��ӂ��Ȃ���A�D�揇�ʂ����߂Ēi���ǂ�������i�߂�K�v������܂��B

����ނ̏�������ςł����A�������Ȏd���Ƃ��Ď��K�ł̍��Z���̎w��������܂��B���K�̖{�͐搶���i�߂܂����A�e���k�ւ̎��ۂ̎����w���A���k�ɍ��킹�����K���e�̉���A��������K���e�ɂ�����ו��̖���N�A���k�̐i�s�̕Ȃǂ̓`���[�^�[�����߂܂��B���̂��߁A���K�ɎQ������`���[�^�[�͑S���A���ۂɐ������Ȃ���̎����w���A���K���e�̉���Ȃǂ��ł��Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A�V�l�̃`���[�^�[�͎��K�̏����̍��Ԃɐ�y�̃`���[�^�[�ɋ���������A�����̃`���[�^�[�Ƌ��Ɋm�F���������肵�܂��B���Z���Ɉ�ł������u�ʔ������Ɓv�������ċA���Ă��炤���߂��A���K�̏���������K���Ԓ��ł����A���K���e���m�F���č��܂ŋC�Â��Ă��Ȃ���������K���ōl���A�T���܂��B

�����ꌾ���K�̎w����⍲����Ƃ����Ă��A���̔w��ɂ͐�ɏq�ׂ��悤�ȑ����̍�Ƃ��B��Ă��܂��B�����ĉ����A���K�𐬌��ɓ����Ă���̂́A�o������`���[�^�[����y����Ă�V�X�e�����Ǝv���܂��B��ɏq�ׂ��悤�ȁA����ނ̏����A����ł��郌�x���ł̎����̏K���A���K���e�̖���N�Ȃǂ́A�o�������y�̃`���[�^�[����y�̃`���[�^�[�������邱�Ƃɂ�萬�藧���Ă��܂��B��y�`���[�^�[�͐�y���狳���Ă��炤�m���E�Z�p���×~�ɋz�����A�܂���������P���Ă����悤�ɓw�߁A��y�`���[�^�[�͌�y�֏�ɐV�����A��y���l���Ă��Ȃ��悤�Ȏ��₪�ł���悤�ɓw�߂܂��B�����������u�����v���p�����Ă�����V�X�e�����A�`���[�^�[�S�̂̈ӎ������߁A�������疢�m�̖����J�Ă����悤�ȃ`���[�^�[����߂Ă���̂��Ǝv���܂��B