|

|||||||||||

|

|||||||||||

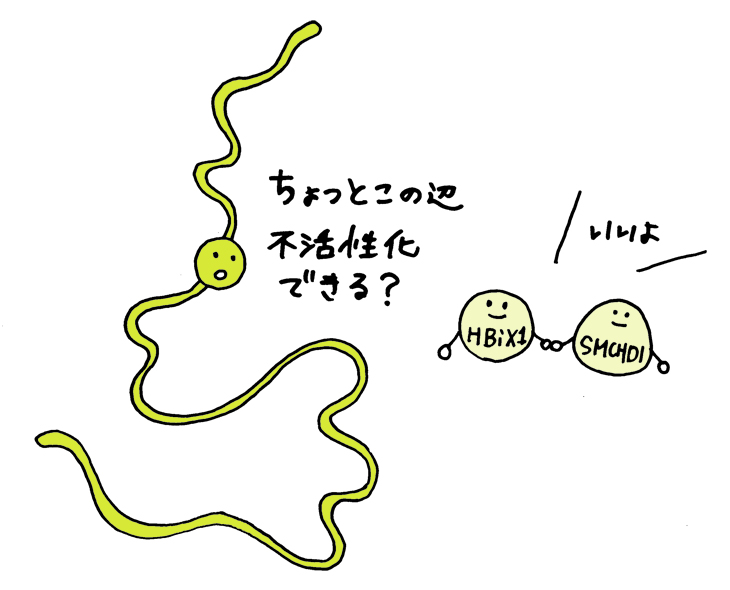

| 私たちは、HBiX1タンパク質とSMCHD1タンパク質が女性の細胞で起こるX染色体の凝縮をつかさどっていることを明らかにしました。前の章にある通り、染色体の凝縮は遺伝情報の制御法のひとつであり、細胞が正常に機能するためには不可欠な仕組みです。今回の発見はすぐに病気の治療や予防につながるものではありませんが、私たちの研究成果をもとに新しい技術が発展していくことを期待しています。 私たちの研究が皆さんの生活とどのように結びついていくのか、イメージするための材料として3つの可能性を紹介します。 |

|

||||||||||

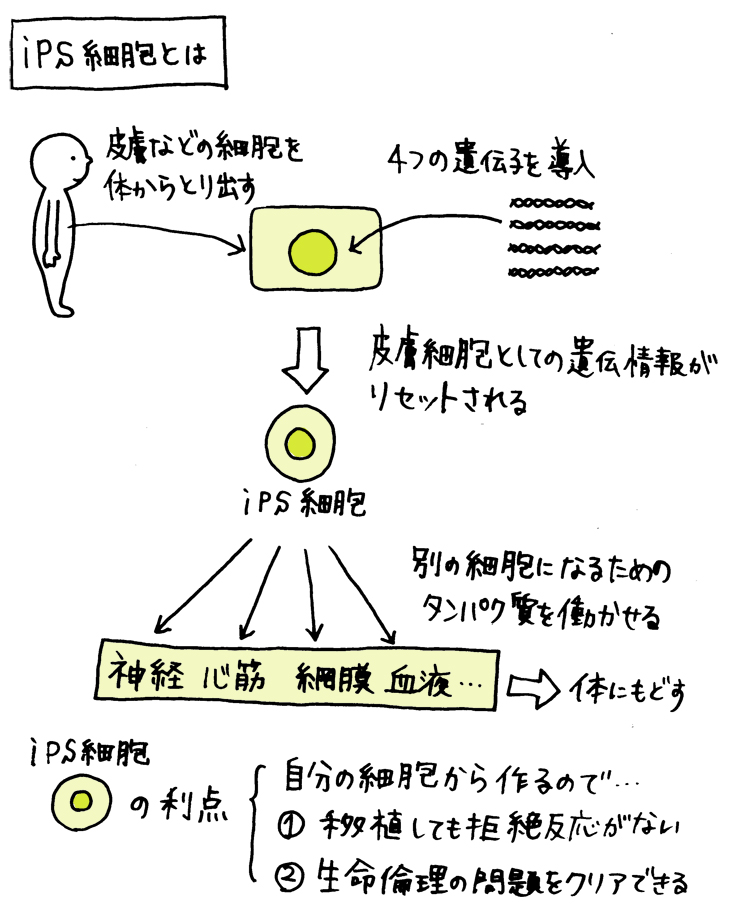

| (1)細胞の性質を変える技術 ノーベル賞で話題になったiPS細胞のすごいところは、細胞が読み取っている遺伝情報のセットがリセットされて、何にでもなれる性質の細胞に戻っていることです。応用すれば自分自身の細胞(例えば皮膚細胞)を元にして必要な細胞を用意できるようになることから、再生医療の分野で大きな期待が寄せられています。 ただし、iPS細胞の医療への実用化にはまだまだハードルがあり、そのひとつに現在の手法ではiPS細胞化する効率が悪いことが挙げられます。HBiX1やSMCHD1の働きを利用して細胞の遺伝情報を簡単にリセット、変更する技術が開発されれば、iPS細胞作製法の改善につながると考えています。 |

|

||||||||||

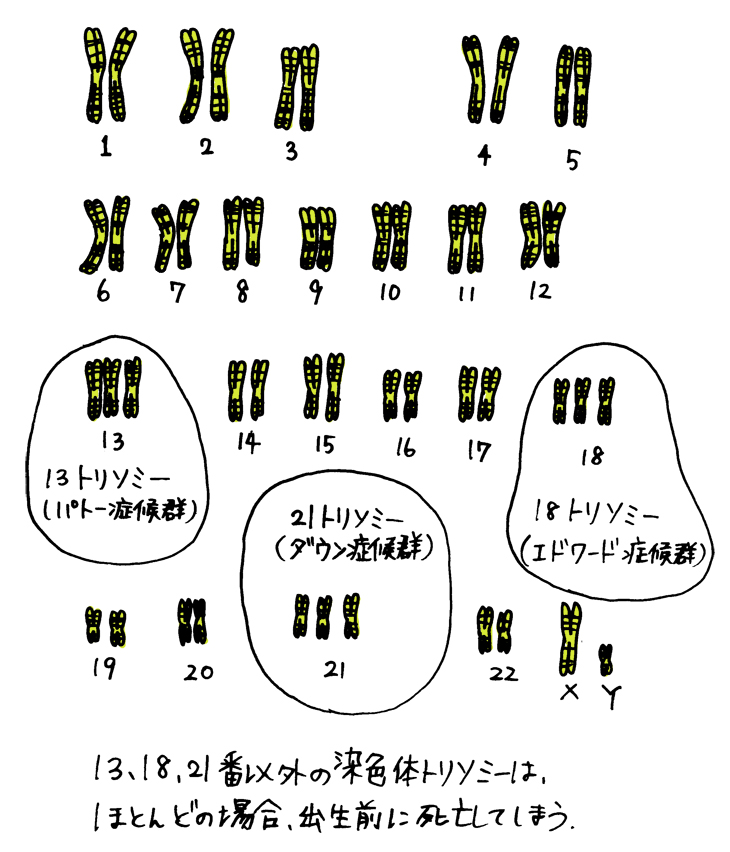

| (2)染色体数による障害の緩和 本来なら2本で1組のはずの常染色体を3本持つ「トリソミー」のように染色体の本数が変わると、疾患や致命的な影響をもたらします。X染色体を不活性化するのと同じように、余分な染色体を凝縮させて押さえ込むことができるようになれば、トリソミーによる遺伝的な障害を緩和することが可能になるかもしれません。 3)筋ジストロフィーやがんへの関与 つい最近、私たちが見い出しているヘテロクロマチンタンパク質が、ある種の筋ジストロフィー発症やがんの発症に関与していることが報告されました。今回明らかにした仕組みがこれらの疾患の原因解明つながればと期待しています。 |

|

||||||||||

|

|||||||||||

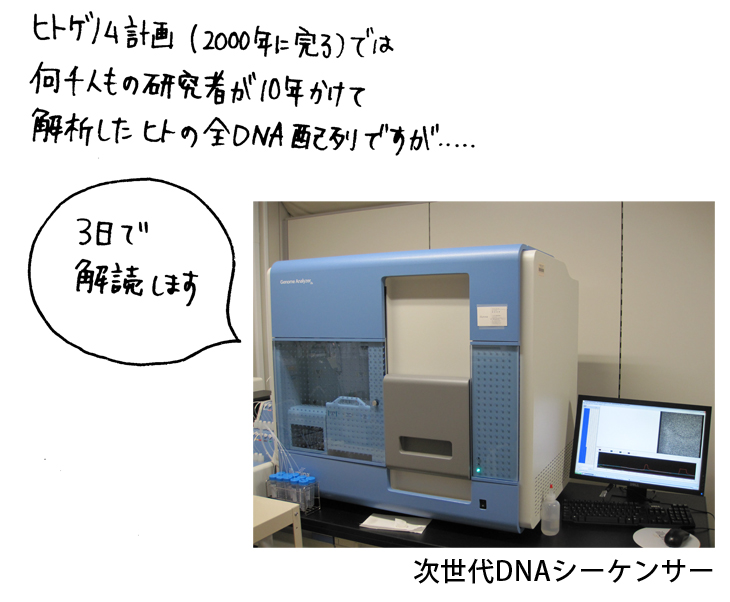

| 科学研究の発展と技術の進歩は表裏一体です。膨大なサンプルを端から解析していく方法は、ほんの最近までは非常に多くの労力と時間を必要とするものでしたが、質量分析計と次世代DNAシーケンサーが今回のような研究を可能にしてくれました。また、タンパク質の詳細な働きを特定するためには分子イメージングによる染色体の観察が不可欠でした。実は、単独の研究室がこれだけの最新設備と多様な手法を組み合わせた研究を行っていること自体が、世界に誇れることだと自負しています。 |  |

||||||||||

| 今回発見したような様々なタンパク質と分子が連携した仕組みが、正確かつ複雑に積み重なることで生命は維持されています。バー小体も一度できてしまえば終わりではなく、細胞分裂するときには染色体を正しく2つの細胞へ受け継ぐためにいったん壊して、分裂が終わったら再び分裂前と同じ方のX染色体を凝縮させて、という気の遠くなるようなことをそれぞれの細胞が行っているのです。 そんな複雑で巧妙な遺伝情報の仕組みをひとつでも多く解明し、さらにそれらを操作する技術を開発するべく私たちは研究に打ち込んでいます。ここまで読んで興味を持ってくれた学生や研究者の皆さん、ぜひ研究室の戸を叩いてください。 ◆ 分子細胞生物学研究室(現大阪大学)のWEBサイトは<こちら> |

|

||||||||||

|

|||||||||||

| copyright 大阪大学 大学院理学研究科 生物科学専攻 |

|||||||||||